Was einen guten Nikolaus ausmachte, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür gab es für mich als Kind verschiedene Kriterien: Zunächst war da sein Aussehen: Am besten sollte er groß sein, nicht zu dünn, und alt. Der Bart sollte sitzen, sprechen sollte er möglichst tief, aber ohne dass es so klang, als wolle er möglichst tief sprechen: tief und ernst und zugleich irgendwie gütig. Der Moment aber, in dem ich die Nikolaus-Spreu vom Weizen trennte ‒ ob bei der Begegnung im Wohnzimmer oder im Kindergarten ‒, das war der Moment, in dem der Nikolaus selbst dazu ansetzte, die Spreu vom Weizen zu scheiden, also: sein Goldenes Buch hervorzog. Und wie er das tat, das ließ mich mehr als alle Äußerlichkeiten spüren, ob hier einer stand, der wirklich etwas zu tun hatte mit dem Bischof mit dem weiten Herzen, den ich aus Geschichten und meinen Bilderbüchern kannte.

Ein denkwürdiger Augenblick, alle Jahre wieder: Die einleitenden Rituale liegen hinter uns – das Klopfen an der Tür, die polternden Schritte, die Glocke. Die Grußformeln sind ausgetauscht, ein Kind hat sich unter dem Tisch verkrochen – und dann geschieht es: Das Buch wird aufgeschlagen. Jahresbilanz.

Es sind verschiedene Gefühle, die ich mit den darauffolgenden Minuten verbinde: Da gab es so etwas wie ein leises Schaudern, aber auch ein wenig Stolz, wenn mein Name vorgelesen wurde – ich steh da drin, in diesem Buch, das bin ich wert, ich und mein fünfjähriges Leben. Undenkbar, dass man nicht genannt würde, und der Kindergartenfreund, dem das einmal passiert ist, konnte die Tränen darüber auch nicht zurückhalten. Dann war da das erste Mal, wenn auch unbewusst, dieses Gefühl, dass Getanes nicht mehr rückgängig zu machen ist – es stand ja drin in diesem Buch, schwarz auf weiß, dass man auch im vergangenen Jahr die Schwester geärgert hatte. Und dann gab es auch dieses Bedürfnis, gerne manches erklären zu wollen, wie das etwa war mit der Schwester, dass es einem da selber nicht gut gegangen war dabei – Dinge eben, die keiner wissen konnte als man selbst, auch der beste Nikolaus nicht. Enttäuschend übrigens war weniger ein zutreffender Tadel als ein pauschales Rundum-Lob, das dann eher ein schales Gefühl hinterließ: Man wusste ja selbst am besten, dass man kein Engel war – da nahm einer mein Leben offensichtlich nicht ganz ernst.

Sie waren in meiner Kindheit eindeutig in der Mehrzahl: die Nikoläuse, die ihre Sache gut machten. Und uns nicht kleiner, als wir damals waren. Wenn sie dann wieder von dannen zogen, hinterließen sie auch keine Herde geknickter Sünder, sondern äußerst lebendige und fröhliche Kinder, die sich jetzt erst einmal über die Plätzchen und Lebkuchen hermachten. Und an diesem Abend mehr vom Leben und seinen großen Fragen mitbekommen hatten, als sie ahnten.

Vom Goldenen Buch und von himmlischen Büchern

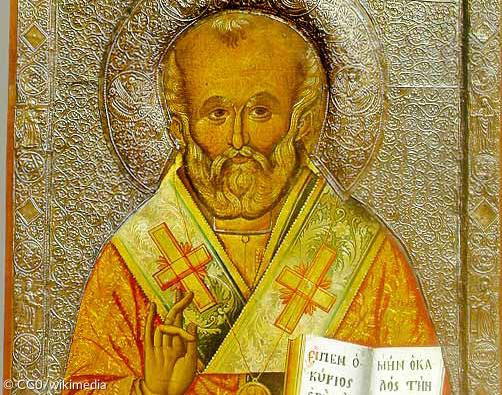

Das Goldene Buch, so, wie ich es in der alljährlichen Inszenierung des Nikolausabends erlebt habe: Eigentlich ist das ja erstaunlich, schließlich sprechen die Legenden, die sich um den Bischof von Myra ranken, eine ganz andere Sprache: Der Heilige hatte sein Vermögen weitergegeben, ohne einen moralischen Zeigefinger zu heben. Er steht für ein Geben ohne Gegenleistung, für Barmherzigkeit. Ein großer Schenkender eben. In der evangelischen Kirche hat der Nikolaus dennoch oder gerade deshalb eine durchaus wechselvolle Behandlung erfahren: Im Zuge der Reformation verdrängte der Heilige Christ, das Christkind, zunehmend den Nikolaus als Gabenbringer; die Kinder sollten sich schließlich nicht der Geschenke wegen an den Heiligen binden. Mittlerweile aber nimmt der Nikolaus auch bei uns einen festen Platz im Kirchenjahr ein. Wie aus ihm ein Weihnachtsmann mit einem roten Mantel und Rentieren wurde, das ist freilich noch einmal eine andere Geschichte.

Dass der Nikolaus vielerorts zu einem Hilfspädagogen wurde – mitunter auch aufgeteilt auf weitere Rollen –, das rührt daher, dass früher in den Kirchen am 6. Dezember das Gleichnis von den anvertrauten Talenten gelesen wurde: Es ist die Erzählung von den Knechten, denen ihr Herr Geld anvertraut, und als dieser von seiner Reise zurückkehrt, muss jeder Rechenschaft darüber ablegen, was er mit seinem Geld, mit seinen Talenten angefangen hat. Der Brauch vom Goldenen Buch intoniert dieses Gleichnis auf seine Weise und erzählt damit wie nebenbei davon, dass ich etwas machen soll aus meinem Leben, aus meinen Gaben. Auch für andere.

Ein Goldenes Buch: Es fasziniert mich, dass es ausgerechnet dieses Buch ist, das in meiner Kindheit eine so tragende Rolle am Nikolausabend gespielt hat. Ich denke nach über das, was rund um dieses Buch in den Kindergärten und Wohnzimmern geschieht und entdecke dabei immer mehr Spuren dessen darin wieder, was die Bibel, was die Geschichte des Glaubens von besonderen Büchern erzählt: Da gibt es ein Buch, das die Schicksale aller Menschen birgt – einmal geschrieben vor aller Zeit, dann wieder während des Lebens verfasst. Da ist ein Buch, in dem alle Namen stehen, und einmal sind sogar die Tränen verzeichnet, die Menschen weinen. Es gibt keine eindeutigen Klappentexte, auf die sich diese Bücher würden festlegen lassen, auch die Autorenfrage bleibt mitunter offen – ob Gott federführend ist oder ob wir selbst es vor allem sind, die an unseren Lebensgeschichten schreiben. Eine wundersame, himmlische Bibliothek, von der da eher beiläufig in der Bibel die Rede ist.

Etwas machen aus meiner Zeit – in seinem Sinn

Manche der Gefühle, die damals als Kind bei mir am Nikolausabend hochkamen, waren wieder da, als mir in späteren Jahren das Goldene Buch in anderen Gewändern, in anderen Zusammenhängen des Glaubens wieder begegnet ist. Ein solches deja-vu hatte ich etwa, als ich als Jugendliche erstmals vor einem Gemälde des Jüngsten Gerichts stand: Nun ist es der Gottessohn, der ein großes Buch in Händen hält. Das Drama, das hier in schillernden Farben vom Zeitenende gemalt wird, kommt mir merkwürdig bekannt vor: Eröffnende Rituale, jeder nimmt seinen Platz ein, dann, so heißt es in einem mittelalterlichen Hymnus: "Und ein Buch wird aufgeschlagen, Treu darin ist eingetragen, Jede Schuld aus Erdentagen". Morgen, Kinder, wird’s was geben. Und am Ende der Zeit: erst recht?

Ich sehe auf das Buch in der Hand des Gottessohnes. Ich denke an mein kindliches Schaudern damals, an meine Reue, zugleich aber auch an die Enttäuschung, wenn wiederum nichts von dem berichtet wurde, was ich falsch gemacht hatte. Ich wollte ernst genommen werden. Mit allem, was mich ausmachte. Und zugleich dabei nicht klein gemacht werden.

Den Männern im roten Gewand, die damals das Goldene Buch aufgeschlagen haben, habe ich vertraut. Jetzt vertraue ich dem, der hier das Buch hält, mich beim Namen nennt. Wenn ich daran denke, wie er lebte und liebte, Menschenbruder, Gottessohn, dann empfinde ich das Buch in seiner Hand nicht als Drohung, sondern vielmehr: als eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass es nicht egal ist, was ich aus den mir gegebenen Talenten, der mir gegebenen Zeit mache. Und ich denke an ein Gedicht des Schweizer Lyrikers und Pfarrers Kurt Marti.

wenn

die Bücher aufgetan werden

wenn sich herausstellen wird

dass sie niemals geführt worden sind:

weder gedankenprotokolle noch sündenregister

weder mikrofilme noch computerkarteien

wenn

die bücher aufgetan werden

und siehe! auf seite eins:

"habt ihr mich für einen eckenspäher und schnüffler gehalten?"

und siehe! auf seite zwei:

"der große aufpasser

oder unbruder: eure erfindung!"

und siehe! auf seite drei:

"nicht eure sünden waren zu groß –

eure lebendigkeit war zu klein!

wenn

die bücher aufgetan werden[1]

Wenn das Buch, wenn die Bücher aufgetan werden am Ende der Zeit: So, wie Jesus den Menschen begegnet ist, gibt es keinen Grund, sich unter den Wohnzimmertischen des Lebens zu verkriechen. Es ist vielmehr Aufforderung zum Leben, in seinem Sinn, "Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht", so heißt der Vers aus dem Lukasevangelium, der über dieser Adventswoche steht. "You raise me up", singt die irische Pop-Gruppe Westlife: Du richtest mich auf.

Im Gelebten lesen

"You raise me up to more than I can be": Du ermutigst mich zu mehr, als ich je kann. Du kennst mich. Ich denke an die biblische Rede davon, dass unsere Namen niedergeschrieben sind – einmal gar in Gottes Hände. Diesen Gedanken finde ich berührend wiedergegeben in einer Inschrift in der Augustinerkirche in Würzburg: "Ich will, dass Du bist!" Diese Worte begrüßen jeden Besucher, der die Kirche durch den Haupteingang betritt. "Ich will, dass du bist": Das steht im biblischen Verständnis am Anfang unseres Lebens. Es ist das Vorwort zu unserer Lebensgeschichte.

Wie es nach diesem Vorwort weitergeht in meinem Leben, liegt nicht nur, aber auch in meiner Hand. Das ist die menschliche Freiheit, die unser Glaube betont: eine Freiheit, die zugleich eine Bürde ist, weil sie mich mitverantwortlich macht für meine Geschichte. "Eigentlich ist das ganze Leben ein Du-Entscheidest-selbst-Buch," so hat mein Sohn es einmal in Anlehnung an eine Buchreihe ausgedrückt, in der der Leser immer wieder an Lesekreuzungen steht und dann entscheiden kann, ob er die Geschichte auf dieser oder einer anderen Seite weiterliest. Das Faszinierende an diesen Büchern ist: Eine Entscheidung ist nicht endgültig, man kann sich in Ruhe auch einmal durch andere Varianten lesen und sehen, wie die Geschichte weitergehen würde, wenn man sich an einer Lesekreuzung anders entschieden hätte.

Bei der eigenen Lebensgeschichte ist das bekanntermaßen anders. Das eigene Leben kann man nur einmal leben und lesen. Was getan ist, ist getan, rückgängig machen können wir es nicht mehr. Trotzdem ist es gut, in Gedanken immer wieder einmal zurückzublättern; zu lesen im Gelebten, auch um klarer zu sehen, was ich einmal wollte, und: dass ich gewollt bin. Um dann anders weiterzuleben.

"Les choses de la vie" – Die Dinge des Lebens, so heißt ein wunderbarer Film von Claude Sautet. Er handelt von einer großen Liebe, von zwei Menschen, deren Geschichten miteinander verwoben sind, und von dem, was wirklich zählt: an Dingen des Lebens. Und so sieht der schwerverletzte Pierre nach einem Autounfall sein Leben noch einmal an sich vorbeiziehen und erkennt in aller Klarheit, was ihn ausmacht, ihn und sein Leben, er sieht die Freude, das Leid, den Schmerz und er weiß jetzt, was er eigentlich will. Und dann stirbt er. Wer bist du, was machst du – aus deiner Geschichte? Der Film stellt mir diese Frage auf ganz eigene Weise. Mitreißend macht ihn nicht nur seine Inszenierung, mitreißend machen ihn die Hauptdarsteller Michel Piccoli und Romy Schneider. Romy Schneider, in deren Gesicht, in deren eigener Geschichte sich das Leben in all seinen Facetten spiegelt: Schönheit. Eine Intensität zu leben, die an die Schmerzgrenze geht. Überschäumendes Glück. Und Verwundbarkeit.

Zwischen den Zeilen

Die Dinge des Lebens. Meines Lebens. Das ist mehr, als ein Goldenes Buch in der Hand des Nikolaus, mehr als ein tabellarischer Lebenslauf fasst, das geht nicht in Lob und Tadel auf. Mein Leben, und das, was es ausmacht, das ist eine Fülle an Geschichten, an vollendeten wie abgebrochenen Erzählsträngen, an Einsichten und Gedanken, die mir selbst oft gar nicht immer bewusst sind.

Ich denke an Projekte, die Menschen dabei helfen, ihre Geschichte noch einmal zu bedenken, sie aufzuzeichnen, bevor sie endet. Auch, wenn das schmerzen kann. Für ihre Hinterbliebenen ist es oft eine Kostbarkeit, und das kann es auch für den Sterbenden selbst sein, so erzählen es Menschen, die sie dabei begleiten. Das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte lässt einen Menschen noch einmal zurückschauen, im Erzählen manches ordnen. Das Entscheidende eines Lebens steht zwischen den Zeilen, und manchmal sehen Menschen am Ende klarer, was sie angetrieben und bewegt hat. Und so schreibt die Journalistin Beate Lakotta, der Sterbende ihre Lebensgeschichten erzählt haben:

Manche Geschichten lassen sich ebenso gut von ihrem Ausgang her erzählen. Mit dem Leben scheint es sich ähnlich zu verhalten. Zwar ist es heute ziemlich unpopulär, das eigene Dasein von seinem Ende aus zu betrachten, solange man noch bei guter Gesundheit ist. Viele Sterbende berichteten uns aber sehr wohl von ihrer Suche nach einem dramaturgischen Zusammenhang zwischen dem, was gewesen war, und dem, was ihnen bevorstand. […] In der Rückschau verdichtete sich die Vorstellung, die sie bis dahin von ihrem eigenen Leben gehabt hatten, und gewann zugleich an Schärfe. Wie beim Blick durch ein umgekehrtes Fernrohr waren nur noch die ganz großen Brocken zu erkennen: Wie habe ich gelebt, wen geliebt, was geschaffen, was versäumt? Was bleibt mir noch zu tun?[2]

Was bleibt zu tun? Mich regen diese Zeilen an, immer wieder auf meine Geschichte zu schauen, schon jetzt. Ich merke dabei, wie sich mein Blick auf Gelebtes verändert mit den Jahren: Wie ich immer wieder Neues entdecke oder Absätze meines Lebens anders lese als zuvor. Manchmal freue ich mich über gelungene Passagen, über erstaunliche Fügungen, bin dankbar für Seiten voller Glück. Dann wieder hadere ich mit dem, was da steht und nicht mehr rückgängig zu machen ist, mit dem, was ich entschieden, versäumt, falsch gemacht habe. Und mit dem auch, was andere für mich eingeschrieben haben in meine Geschichte. Nicht zuletzt ein himmlischer Autor, den ich so oft nicht begreifen kann.

Ob es mir einmal gelingen wird, mit all dem ins Reine zu kommen? Ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen. Ich spüre, wie sehr ich die Zusage des Glaubens brauche, dass meine Geschichte nicht zu Ende ist, wenn das letzte irdische Kapitel geschrieben ist. Sondern dass sie aufgehen wird in einer anderen, größeren Erzählung, für die unsere Worte zu klein sind. Wenn der Epheserbrief im Lesungstext heute verheißt, es sei in den zukünftigen Zeiten ein überschwänglicher Reichtum an Gnade, wenn da in der Bibel davon die Rede ist, dass jede unserer Tränen verzeichnet wird, dann ist damit vielleicht auch schon alles gesagt, was gesagt werden kann über das Ende der Zeit: wenn alle Geschichten offenliegen, auch mit dem, was zwischen den Zeilen steht.

"Ich will, dass du bist"

6. Dezember. Nikolaustag. Heute werden wohl nur sehr vereinzelt Männer in langen Gewändern an Haustüren klopfen und Kindern ein Goldenes Buch zeigen. Es ist eben nicht möglich in diesem Jahr, das vielen Menschen so viel genommen hat, das Lebensgeschichten umgeschrieben hat auf zuvor nicht vorstellbare Weise. Es kann gut tun, gerade in diesen Tagen an die Botschaft zu denken, für die der Bischof von Myra steht und auf seine Weise auch das Goldene Buch, das ihm später in die Hand gedrückt wurde: Jeder Mensch ist beim Namen genannt, beschenkt mit Gaben und einer Verantwortung, daraus etwas zu machen. Jeder ist ernst genommen bei Gott, von dem es heißt, dass er die Liebe ist, jeder hat eine Würde vor ihm. Das gilt für die Menschen, die gerade mit stockender Feder an ihrer Geschichte schreiben ebenso wie für die, die es mit raschen Schwüngen tun. Es gilt den Kindern, die mit vor Stolz geröteten Wangen vor dem Nikolaus stehen, ebenso wie denen, die sich lieber verstecken, wenn einer klopft. Es gilt den Menschen, deren irdische Geschichte gerade zu Ende geht. Und es gilt denen, zu deren Buch einer gerade das himmlische Vorwort schreibt: Ich will, dass du bist.