Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters. "Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast", wusste Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, Die Wahlverwandtschaften, 1809). Sein Aphorismus ist auch im heutigen Arbeitsleben wahr: Gutes Aussehen beflügelt die Karriere und ist für Arbeitnehmer bares Geld wert.

Eine Kandidatin der ProSieben-Fernsehshow "The Swan" ließ sich 2005 vor laufenden Kameras die Brust straffen, die Zähne richten und Fett absaugen. Wenige Monate später wurde sie in ihrer Firma befördert und bekam eine Gehaltserhöhung. Schönheitschirurgen wie der bekannte bayerische Nase-Bauch-Po-Arzt Werner Mang (Lindau) geben an, dass ein großer Teil ihrer Patienten zu ihnen kommen, um die Karriere in Schwung zu bringen. Mang spricht von einem Drittel seiner Kunden. Vor wenigen Jahren konnten Wissenschaftler der Universität Lüneburg zeigen, dass als "schön" angesehene Menschen signifikant seltener arbeitslos sind und im Schnitt deutlich mehr verdienen. 3000 zu allgemeinen Themen Befragte wurden von den Interviewern in eine elfstufige Attraktivitätsskala eingeordnet. Pro Attraktivitätspunkt stieg das Monatsgehalt im Schnitt um drei Prozent, bei Männern sogar um noch mehr. Fünf Punkte mehr, so die Forscher, "helfen bei der Stellensuche genauso viel wie ein Uni-Abschluss".

Verlagsangebot

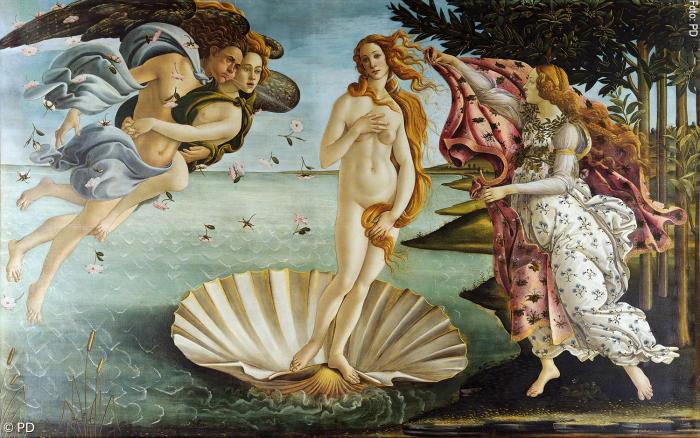

Das neue THEMA ist diesmal "himmlisch schön!" – es geht um Kulturgeschichte, moderne Spiritualität, Sprache und vieles mehr! Jetzt im Shop bestellen:

Eine Leseprobe aus dem Heft können Sie hier als PDF herunterladen.

Symmetrie ist entscheidender Faktor für Schönheit

Symmetrie ist offenbar ein entscheidender Faktor dabei, was wir als schön empfinden. Forscher sind sich darin einig, dass aufs menschliche Gesicht bezogen, alle Kulturen unabhängig von Alter und Geschlecht stets die gleichen Attribute als schön empfinden. Die Symmetrie und auch die Durchschnittlichkeit der einzelnen Gesichtspartien spielen dabei die größte Rolle. Daneben spielen gewisse sexuelle Reifemerkmale eine Rolle, bei Frauen eine kleine Nase und ein geringer Abstand zwischen Unterlippe und Kinn, bei Männern stark ausgeprägte Kieferknochen.

Die Erfolgsprämie auf Symmetrie und Schönheit beruht zudem auf einem selbstverstärkenden Effekt: Attraktive Menschen wirken sympathischer, sind dadurch selbstbewusster und weniger verkrampft – und deswegen häufig als Mitarbeiter auch noch produktiver und leistungsfähiger. Wir hören ansehnlichen Menschen lieber zu als unansehnlichen. Wir setzen Schönheit mit Erfolg gleich – die Basis einer selbsterfüllenden Prophezeiung.

Hatten also die alten Griechen recht? Für sie war eines völlig klar: Das Richtige, das Wahre, das Gute und das Schöne sind verschiedene Gestalten letztlich einer Sache.

"Kalos k’agathos" – die Kurzform für "schön und gut" –, dass das zusammengehört, war in der griechischen Antike eine Sache des gesunden Menschenverstands. Und die Sache galt in beide Richtungen. Nicht nur wurde das Gute als schön erachtet. Man sagte auch "hotti kalón, phílon estí", wer schön ist, ist lieb. Und meinte damit durchaus auch: Wer nicht schön ist, ist nicht lieb, gut, (auf)richtig und wahr. Eine Haltung, die uns einerseits empört, andererseits ziemlich gegenwärtig anmutet.

Im griechischen "kalón" steckt vor allem der Reiz: "Schön" ist alles, was den Blick anzieht, die Sinne reizt, was gefällt. Schönheit ist mit dem Maß verbunden, dem Ebenmaß, der Symmetrie, aber auch dem, was angemessen ist. Eine Ahnung, könnte man sagen, von einer kosmischen Harmonie, die uns umgibt und alles durchzieht. Das Wort "Kosmos", das für uns nach Weltall und Universum klingt, bedeutete den Griechen neben diesem Sinn auch "Ordnung", "Schmuck", "Glanz" oder "Ehre".

Homer und der Busen der schönen Helena

Mit ihrer Schönheit entschuldigte schon Homer jene Helena, deren Reize der Auslöser für den Trojanischen Krieg waren. Aber auch die kriegführenden Parteien, denn Helenas Schönheit war eben "unwiderstehlich": "Tadelt nicht die Troer und die hellumschienten Achäer / Die um ein solches Weib so lange ausharren im Elend! / Einer unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Ansehn!" (Ilias, III, 156-158) Und als sich Helenas Ehemann Menelaos nach der Eroberung Trojas auf seine treubrüchige Frau stürzen will, bleibt sein zum Schlag mit dem Schwert erhobener Arm wie gelähmt, als sein Blick auf ihren entblößten Busen fällt.

Was der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin (um 1225-1274) über Helenas Busen dachte, ist nicht überliefert. Schönheit war für ihn und seine Kollegen aber ähnlich etwas unbedingt "Objektives", das vom Menschen nur aufgedeckt, aber nicht selbst geschaffen werden kann. Und wenn Menschen schöne Dinge schaffen, nehmen diese lediglich an der Schönheit Gottes teil. Kunst war deshalb – anders als heute – nichts anderes als der menschliche Anteil, die menschliche Fertigkeit bei der Freilegung der göttlichen Schönheit, die die Welt durchwirkt und bestimmt.

Kunst der Schönheit im Mittelalter

"Ars" (lat. Kunst) war daher für die Gelehrten des Mittelalters zweierlei: Wissenschaft und handwerkliche Fertigkeit. Sie unterschieden zwischen den "sieben freien Künsten" (septem artes liberales) einerseits und den "mechanischen Künsten" (artes mechanicae) andererseits. Die sieben freien Künste wiederum untergliederte man als Grundlagenwissenschaften in das "Trivium" der drei redenden Künste – Grammatik, Rhetorik und Dialektik – sowie das "Quadrivium" der vier rechnenden Künste – Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie. Als Wissenschaften galten sie als unentbehrlich für das Studium der Heiligen Schrift, für die Königsdisziplin menschlicher Existenz: die Theologie.

Schönheit in der Theologie

Königsdisziplin ist die Theologie in der säkularen Moderne längst nicht mehr. Dennoch erscheint der mittelalterliche Ansatz der Theologenausbildung erstaunlich modern. Theologen gleich welcher Religion können sich heute ja entweder an kirchlichen Hochschulen oder sonst wo in einen Elfenbeinturm exklusiver Ansichten zurückziehen; oder sie können vernunftwidrige, totalitäre und deswegen zum Scheitern verurteilte Machtansprüche über die moderne Welt erheben; oder sie können mit den Wissenschaften und Künsten ins Gespräch kommen, wo diese auf ihre Weise heute "die Schönheit Gottes freilegen". Vom Urknall über die Musik Bachs und die Gegenwartskunst bis zu den Gottes-Neuronen im menschlichen Gehirn gibt es genug Gesprächsstoff.

Freie Künste hießen die Wissenschaften von der Schönheit Gottes, weil man sie für höherwertig, für "eines freien Mannes" würdig hielt. Die eigentlichen künstlerischen Tätigkeiten – also Malerei, Zeichenkunst, Bildhauerei oder das Musizieren – steckte man im Mittelalter als "artes mechanicae" in einen Topf mit (kunst-)handwerklichen Tätigkeiten wie Schreinern, Schmieden oder Stoffweben oder auch mit der Landwirtschaft und allen anderen Gewerben. Auch das griechische Wort "téchne", das unseren Wörtern Technik und Technologie zugrunde liegt, bedeutet "Kunst" in diesem antiken Sinn von Wissenschaft, Schönheit und "technischer" Fertigkeit.An einer Bilderwerkstatt wie der der Cranach-Familie in Wittenberg, zu der zu besten Zeiten auch eine Apotheke, Immobilien und Landwirtschaft sowie eine Schankstätte gehörten, ist diese alte Weltsicht noch zu Beginn der Reformationszeit erkennbar

Künstler sind Handwerker und Zunftordnungen unterworfen. Sie haben Qualität zu liefern, nicht in erster Linie Originalität. Dafür stand Cranachs "Markenzeichen", die geflügelte Schlange.Zur gleichen Zeit fand der Nürnberger Maler Albrecht Dürer, inspiriert von den Gedanken des Humanismus, zu einem neuen, erstaunlich modernen Selbstbewusstsein als Künstler: Er malte sich selbst so, wie es bisher Christusdarstellungen vorbehalten war.

"Waß aber dy

schonheit sey, daz

weis jch nit"

Die Hand, die auf seinem "Selbstbildnis im Pelzrock" (1500) sichtbar ist, legt sich Dürer in einer Art Christusgeste auf den Pelzrand seines Mantels. Es ist umstritten, ob Dürer hier seine Malhand abbildete. Die Nachfolge Christi wird auf dem Bild aber in jedem Fall als konkrete "imitatio Christi" inszeniert: Der Künstler wird bei Dürer zu einem Menschen in heiliger Sendung und zum Nachschöpfer Gottes. Auch Dürer zog aber Mathematik, Anatomie und andere Wissenschaften heran, um nach ihren Gesetzen "wahre" Kunst zu schaffen, die der Wahrheit Gottes entspricht. Mit "Zirkel und Richtscheit" wollte er die Schönheit als das höchste Ziel der Kunst konstruieren. Und trotzdem stellte er am Ende seines Lebens fest: "Waß aber dy schonheit sey, daz weis jch nit."

Dürer und die Schönheit

Dürer meinte das nicht resignativ. Ihm war nur klar, dass sich die Schönheit letztlich allem Wissen und aller Wissenschaft entzieht und ein Gegenstand der "Kunst" bleibt. Wie Gott ist auch seine Schönheit zugleich offenbar – und bleibt doch unverfügbar, ein Geheimnis.

Dürers Renaissance-Selbstporträt ist so etwas ist wie ein Startschuss für die autonome Kunst der Moderne, in der sich der Mensch als Subjekt ins Zentrum gesetzt hat. Trotzdem ist der Nürnberger Maler nicht weit weg vom antiken Kirchenlehrer Augustinus (354-430).

Für Augustin war Schönheit ein Teil der "Welt hinter der Welt": nicht unmittelbar sinnlich wahrnehmbar und begreifbar, sondern nur über Verstand und Intellekt. "Intelligible Welt" ist der philosophische Fachbegriff dafür. Jedem Geschöpf, so Augustin, wohne neben seiner sinnlich wahrnehmbaren Beschaffenheit eine vom Schöpfer verliehene seinshafte Schönheit inne, auch wenn ein Betrachter diese nicht erkennen könne. Augustin bekennt, er wisse zwar nicht, warum Gott Tiere wie Mäuse, Frösche, Moskitos oder Würmer erschaffen habe. Aber: "Ich sehe jedoch, dass alle in ihrer eigenen Art schön sind, wenngleich viele uns wegen unserer Sünden widrig erscheinen."

Augustin: Tiere sind ihrer Art schön

Augustin formuliert das in einer Schrift gegen die Manichäer, die einer gnostisch-synkretistischen Lehre aus zoroastrischen, christlichen, aber auch buddhistischen Elementen folgten. Sie verbreitete sich ab dem dritten Jahrhundert von Persien aus in der gesamten antiken Welt und stellte für das Christentum eine ernsthafte Konkurrenz dar. Die Manichäer stellten die kirchliche Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts (creatio ex nihilo) als Torheit hin. Sie behaupteten, das Böse, Schreckliche und Hässliche in der Welt gehe auf einen zweiten Gott, den "Demiurgen", einen Ko- und Anti-Schöpfer, zurück.

Hat neben Gott ein "Teufel" eigene Macht? Ist die Hässlichkeit nichts anderes als das Gegenteil der Schönheit? Nein, sagt Augustin: "Durch das Schöne ist alles geeint. Urbeginn von allem ist das Schöne, weil es die hervorbringende und alles bewegende Ursache ist. (…) Es gibt kein Wesen, das nicht an dem Schönen und Guten Anteil hat."

Die Kirchen der Romanik und Gotik drücken symbolhaft diesen Gedanken aus. An ihren Portalen haben auch Fratzen und Teufel ihren Platz, Monster dürfen Wasser speien, das Hässliche hat seinen Ort.

Zugleich spiegelt sich im Glanz der Farben die göttliche Schönheit, durch gotische Glasfenster leuchtet ein anderes Licht als in der profanen Welt: Der Mensch soll vom äußeren zum inneren Licht geleitet werden. Auch Proportionen und Zahlengesetze verweisen in der Architektur gotischer Kathedralen auf die Schönheit der göttlichen Wahrheit. Gott ist der Baumeister der Welt – seine Gesetze und Maßwerke sind überall ablesbar, auch in Physik, Astronomie, Mathematik oder Musik. Aber es braucht die Künste, um sie lesen zu können.

Monsterfratzen, Teufel und andere Hässlichkeiten

Augustin lieferte so nicht nur eine Begründung, warum man in Kirchen Monsterfratzen, Teufel und andere Hässlichkeiten abbilden darf. Er zeigte, dass das, was uns hässlich erscheint, mit unserer eigenen Sündhaftigkeit zu tun hat. Das ist nichts weniger als ein Fundament für die Freiheit und die Toleranz.

Auch der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant (1724-1804) versucht, mit der Schönheit eine Brücke zu schlagen – zwischen den Reichen der Natur und der Freiheit. Für Kant zerfiel das Nachdenken über die Welt in zwei zunächst völlig unterschiedliche Bereiche: den der reinen Vernunft, also des Nachdenkens über das Nachdenken und Erkennen selbst, und den der praktischen Vernunft, also der Frage, wie man handeln soll, Ethik, Rechts-, Staats- oder auch Religionsphilosophie.

Die "Kritik der reinen Vernunft" und die "Kritik der praktischen Vernunft", die Schriften des großen Königsberger Denkers zu diesen beiden Bereichen, gehören zu den bedeutendsten Werken der Philosophiegeschichte. Kritik ist bei Kant im ursprünglichen Sinn des altgriechischen Worts krinein (unterscheiden, beurteilen) als Analyse oder überprüfende Untersuchung gemeint.

Kant schrieb aber noch eine dritte "Kritik", die sehr viel umstrittenere "Kritik der Urteilskraft" (1790). Mit ihr wollte der Philosoph eine Brücke bauen über die Kluft zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit, zwischen Theorie und Praxis. Kants Formulierung, schön sei, was "interesseloses Wohlgefallen" auslöse – und zwar ohne dass man sich davon einen Begriff bilde (Theorie) und ohne jede Nützlichkeitsdimension (Praxis) –, weist schon auf den Kunstbegriff der Moderne. Andererseits hat das Schöne bei Kant immer noch wesentlich mit "Erhabenheit" zu tun, einem Gefühl von Unerreichbarkeit und Unermesslichkeit, das Erstaunen auslöst, mit Ehrfurcht oder auch Schrecken verbunden ist.

Seither gilt: "Das Kunstwerk gibt sich seine Gesetze selbst." Doch wo Kant noch auf den Geschmack setzte bei der Kunst, lässt sich die Moderne als eine konsequente Rebellion und Zerstörung aller "Geschmacksregeln" lesen. Denn: Wenn Kunst eine Aussage des Unaussagbaren ist, steckt in jeder Regel zu ihrer "Produktion" eine Lüge, mindestens eine Verfälschung, das gestand bereits Kant ein. Postmoderne Kunsttheoretiker wie der französische Philosoph Jean-François Lyotard (1924-1998) haben deshalb gefordert, alle Kunstregeln aufzugeben. Auch die Form eines Kunstwerks und sein Herstellungsprozess können auf Nicht-Darstellbares anspielen.

Göttlichkeit der Schönheit

Selbst wenn man es wollte: Die "Göttlichkeit der Schönheit" lässt sich auch damit nicht exorzieren. Die Verständigung ist schwieriger geworden, aber das ist der Sache ja nur angemessen. Der "theologische Grundton" der Ästhetik klingt jedenfalls weiter. Vermutlich bis in die Ewigkeit.