"Gesichter der Corona-Krise" – so heißt eine Bilderausstellung. Eine Fotografin hat sie ins Netz gestellt. Ich klicke auf den Link und mich schauen Gesichter an. Meist sehe ich an der Kleidung, welchen Beruf die Personen haben. Manchmal steht es auch dabei.

Manche Berufsgruppen gerieten in den letzten Wochen ins Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Krankenschwester, der Pfleger, die Kassiererin im Supermarkt, der Paketbote – sie gelten plötzlich als "systemrelevant". Kein Wunder, denn auf sie kommt es gerade jetzt in der Krise an. Wobei: Auf sie kam es eigentlich schon immer an. Aber allzu oft wurden sie einfach übersehen. Kleine Rädchen im Getriebe, denken manche. Und doch unverzichtbar.

Von den Abgebildeten kenne ich niemanden persönlich. Und doch kommt mir irgendwie jede und jeder bekannt vor. Viele erinnern mich an Menschen, die ich kenne – wenn ich einkaufe oder die Post entgegennehme. Und die dann oft überrascht sind, wenn ich sie mit Namen anspreche. "Kommt sonst nur vor, wenn sich jemand beschweren will", sagt mein Lieblingsbriefträger und fügt hinzu:

"Oft ist es so frustrierend, sich Mühe zu geben und keine Anerkennung zu bekommen."

Gesichter wie seines sehe ich in der Ausstellung. Und auch: Eine Grundschullehrerin. Ihr Beruf hat viel Aufmerksamkeit erhalten. Sie erinnert mich an eine Freundin, die mir regelmäßig einen Einblick in den Schulalltag gibt. Und der ist oft ziemlich herausfordernd. Und frustrierend. Anerkennung? Fehlanzeige!

Dann blicke ich in das Gesicht eines kräftigen Mannes. Seiner Kleidung nach arbeitet er bei der Müllabfuhr. Ich denke an die Müllmänner, die ihre Tour um kurz nach sechs am Morgen vor unserer Tür beginnen und mir freundlich zuwinken. Das passiert, wenn ich gerade noch rechtzeitig die Tonne in die Einfahrt schiebe, weil ich es am Abend vorher wieder mal vergessen habe.

Was mir an allen Gesichtern auffällt: Sie wirken auf mich erschöpft. Und ich denke: Diese Erschöpfung hat durch die Ereignisse der letzten Wochen vielleicht noch tiefere Spuren hinterlassen, als dies sonst nach einem Arbeitstag der Fall ist. Es gehört zum Konzept der Fotografin, dass sie die einzelnen Personen am Ende ihres Arbeitstages bzw. nach ihrer Früh-, Spät- oder Nachtschicht aufgenommen hat.

Aber nicht nur die Überarbeiteten sind müde. Erschöpfung ist auch denen ins Gesicht geschrieben, die in der Hochphase des Kontakt- und Veranstaltungsverbots nicht arbeiten durften. So wie mein Buchhändler, meine Fitness-Trainerin, meine Friseurin. Derselbe leere Ausdruck im Gesicht, als hätten sie zehn, zwölf Stunden gearbeitet.

Die Erfahrung der Vergeblichkeit

Die Erfahrung der Vergeblichkeit, sich nutzlos bemüht zu haben – ich kenne sie. Als Schüler habe ich mich in manchen Fächern richtig reingehängt, wirklich viel geübt – und dann hat‘s in der Mathe-Klassenarbeit nur für eine Vier gereicht. Und das nicht nur einmal. Später bin ich beim ersten Anlauf durch die Führerschein-Prüfung gefallen.

Ich erinnere mich noch genau: Da ist ein Gefühl der Leere entstanden. Erst breitet sie sich im Kopf aus. Und wenn gar der innere Antrieb fehlt, dann hat man zu nichts mehr Lust. Irgendwie erscheint alles sinnlos. Dann macht irgendwann auch der Körper schlapp. Alles strengt an. Selbst die Routinen des Alltags: Treppen steigen, Telefonieren, Kaffee kochen. Die kleinste Kleinigkeit wird zur Last.

Es müssen nicht gleich die großen Vorhaben scheitern, etwa eine Prüfung nicht zu bestehen, im Bewerbungsverfahren nicht zum Zuge zu kommen. Das ganz normale, tägliche Leben hat für sich genommen etwas Ermüdendes. Ich weiß es von mir selbst und aus Erzählungen von anderen: Oft lässt sich die Arbeit nicht abschließen.

Dann müssen Memos hinterlegt, Protokolle angefertigt werden, um Unerledigtes an die nächste Schicht oder Abteilung zu übergeben. Am nächsten Tag oder später liegt es wieder in den eigenen Händen. Und wenn gar nichts vorangeht, verlier ich auch mal das Interesse. Puh, nicht schon wieder – ich kann das nicht mehr sehen.

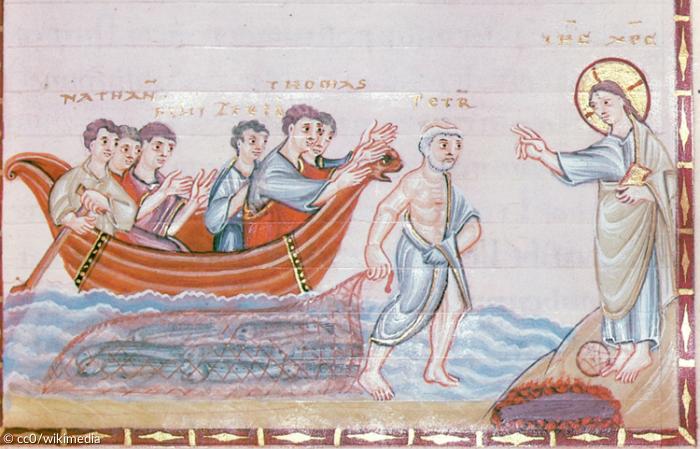

Sich vergeblich mühen, keinen Erfolg haben – das kennt auch Simon, der Jünger Jesu, bekannter unter seinem Zweitnamen Petrus. Fischen, nichts fangen, mehrere Tage lang immer wieder ausfahren – und mit so gut wie leeren Netzen zurückkommen. Satt werden kann davon nicht mal er; geschweige denn seine Familie. Doch einmal ist etwas anders…

Da drängte sich die Menge zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Jesus stand am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.

Fischfang, das bedeutet Arbeit. Harte Arbeit. Daran hat sich bis heute nichts geändert – ob sie auf großen Fangflotten geschieht oder mit kleinen Booten an den Küsten und Seen. Fischfang geschieht in der Nacht. Der Alltag eines Fischers ist von Routinen geprägt: Boote klarmachen, hinausfahren, Netze auswerfen, Netze einholen – und den Fisch am Morgen, nach der Rückkehr in den Hafen, verkaufen. Erst wenn ein paar Münzen im Beutel klingeln, hat sich die ganze Mühe gelohnt.

Danach ist aber noch lange nicht Feierabend. Es beginnt die Vorbereitung der nächsten Ausfahrt auf den See: Jetzt müssen die Netze gereinigt und geflickt werden. Und mancher Müll, der hängen geblieben und vielleicht ein Loch ins Netz gerissen hat – Tonscherben oder Holzstücke –, muss entsorgt werden. Erst wenn all dies erledigt ist, erst dann ist Zeit zum Ausruhen, ehe in der Nacht die Netze wieder ausgeworfen werden.

Um den Lebensunterhalt zu sichern, ist es notwendig, jeden Tag zu arbeiten. Ein hartes Leben – mit vielen Entbehrungen. Ich stelle mir vor, wie groß die Anspannung vor jeder Ausfahrt war. Wird es reichen, die Familie zu ernähren? Die von der Arbeit rauen Hände der Fischer, die von Sonne und Wind gegerbten Gesichter – sie lassen auch in die Seele blicken. Und manche Enttäuschung erkennen.

"Auf dein Wort hin"

In den Alltag der Fischer am See Genezareth mischt sich plötzlich ein anderes Geschehen. Jesus ist dort unterwegs. Einer, der durch sein Auftreten schon für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Viele sind neugierig auf ihn, wollen ihn sehen, sich ein eigenes Bild von ihm machen.

Simon bemerkt den Menschenauflauf erstmal gar nicht. Er ist mit seiner Arbeit beschäftigt, hat ja genug zu tun. Er wird erst aufmerksam, als Jesus ihn anspricht. "Lass mich in dein Boot. Ich brauch es, damit mich die Leute besser hören können." Simon willigt ein und nimmt Jesus an Bord. Was der Rabbi genau sagt, davon wird nichts berichtet. Typisch, denke ich. Mich würde das interessieren, aber für den Evangelisten spielt es nicht die entscheidende Rolle.

Als Jesus zum Ende gekommen ist und sich die Menschenmenge schon aufzulösen beginnt, wird es nochmal richtig interessant. Die eigentliche Geschichte beginnt nämlich erst jetzt. Jesus fordert Simon auf, die Boote erneut klarzumachen für den Fischfang.

Ich stelle mir vor, wie überrascht Simon war, den Kopf schüttelt und Ärger in ihm aufsteigt. Ich kann förmlich seine Gedanken lesen: "Da kommt ein Wanderprediger und will mir sagen, was ich tun soll. Eine Zumutung ist das. Dummes Zeug! Nur in der Nacht steigen die Fische nach oben – wenn überhaupt!

Tagsüber sind sie in der Tiefe und nicht erreichbar." Vieles geht Simon in diesem Augenblick durch den Kopf. Aber – ganz erstaunlich – er beherrscht sich und sagt ganz nüchtern: "Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen." Und fügt in Gedanken vielleicht hinzu: "Du hast doch keine Ahnung vom Fischfang. Lass mal gut sein, ich fahr dich wieder ans Ufer. Und dann muss ich mich weiter um meine Netze kümmern."

Aber irgendetwas hält ihn davon ab, es auszusprechen. Stattdessen – Simon glaubt es selber kaum – stattdessen lässt er sich drauf ein. "Auf dein Wort hin, Jesus, will ich die Netze auswerfen."

Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten.

Was ist geschehen? Wie ging das zu, dass die Netze so voll wurden? Unerklärlich. Man kann das ein Wunder nennen.

Der Mut, es noch einmal zu versuchen

Für mich sind aber nicht die vollen Netze der Höhepunkt der Erzählung, das Happyend. Das eigentliche Wunder ist für mich etwas ganz anderes, nämlich: der Mut des Simon, noch einmal hinauszufahren. "Auf dein Wort." Was auch immer Jesus gesagt haben mag: Es hatte irgendwie etwas Packendes, Zwingendes.

Was war es, was diesen erschöpften Fischer umstimmen, überzeugen, motivieren konnte? "Auf dein Wort hin"… Jürgen Habermas, ein Philosoph, spricht vom "zwanglosen Zwang des besseren Arguments", wenn jemand nach ausführlicher Debatte schließlich doch die Überzeugung wechselt – und tut, was vorher völlig ausgeschlossen schien.

Auf dein Wort hin. Das war’s – nichts weiter. Ich stelle mir vor, Simon wäre der Aufforderung Jesu nicht gefolgt. Er hatte ja gute Argumente. Aber dann hätte er sich um eine wichtige Erfahrung gebracht. Ich ahne, wie er hin- und hergerissen ist. Was ist genau jetzt zu tun? Er macht sich doch lächerlich, wenn er die Netze am helllichten Tag erneut auswirft und wieder nichts fängt.

Doch Simon spürt in der Begegnung mit Jesus: Das ist ein besonderer Moment. Jetzt gerade zählt noch ganz anderes als die üblichen Routinen, Erfahrungen und Argumente. Jetzt kommt es auf mich an. Auf mein Vertrauen. Dass ich Mut habe, mich jetzt auf diese Situation einzulassen. Kairos – so lautet der griechische Begriff für den günstigen Augenblick, den einen und alles entscheidenden Moment. In der griechischen Mythologie ist Kairos der Gott der günstigen Gelegenheit, des entscheidenden Moments.

Künstler stellen ihn so dar: mit kahlem Hinterkopf und einem längeren Haarschopf vorne an der Stirn. Und mit Flügeln an seinen Füßen, als könnte er auf Zehenspitzen schnell wie der Wind sein. Die Gelegenheit beim Schopf ergreifen – das heißt: Wer zu spät zupackt, hat am Ende nichts in der Hand. Am kahlen Hinterkopf kann man sich nicht festhalten.

Es gibt solche Momente, in denen es darauf ankommt: sich entscheiden, sich trauen, die Chance ergreifen. Die Bibel erzählt oft davon. Sarah und Abraham brechen auf, verlassen ihre Sippe, ihre Sicherheiten, alles, was bisher logisch und normal war – auf Gottes Wort hin. Oder Zachäus, dieser raffgierige Zollbeamte: Er begegnet Jesus, lässt sich auf ein Gespräch mit ihm ein und beginnt danach ein ganz neues Leben. Ohne Betrügereien. Auf sein Wort hin.

Sarah und Abraham, Zachäus, Simon: Sie alle wagen den großen Schritt – sie springen ins Offene.

"Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug", dichtet Hilde Domin. Und der Illustrator Quint Buchholz hat dazu ein Bild gemalt mit dem Titel "Giacomond". Darauf balanciert ein Junge nachts auf einem Seil dem Vollmond entgegen. Ziemlich mutig, ja, verrückt ist das. Denn ein Seilende ist an einem Dachfirst angebunden, das zweite aber hält der Junge selbst in der Hand.

Als Postkarte – habe ich das Bild auf meinem Schreibtisch. Und ich verschenke so eine Karte gern, wenn ich Menschen ermutigen möchte, von denen ich weiß, dass eine Entscheidung ansteht. Aber sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ich weiß es natürlich auch nicht. Aber das Bild, so denke ich, kann eine Hilfe sein, sich das Wagnis des ersten Schrittes vorzustellen. Und sich vorzustellen, dass es kein Schritt ins Leere oder gar in den Abgrund ist.

Der Schritt ins Offene eröffnet eine ganz neue Perspektive. Nicht Mangel, nicht Sorge, sondern Fülle und Getragenwerden erwarten mich. Das Leben kann überraschend anders werden. Auf dein Wort hin. Das ist dann mein Schritt des Glaubens.

Aber nicht nur Glaube, Vertrauen, Mut sind gefordert. Simon muss ran. Er muss seinen Kahn flott machen. Zupacken. Sich richtig plagen. Hände in den Schoß legen – gibt’s nicht.

Und auch ich muss ran: Wie oft habe ich mich schon selbst klagen hören, dass doch dieses und jenes anders und besser gehen sollte. Oder was andere unbedingt tun müssten. Aber Klagen führt nicht weiter. Immer nur klagen, ist auch nicht fair. Mach’s selbst! Nimm dein Leben in die Hand. Bring dich ein. Und wenn dir die Arbeit zu viel wird: Such dir Rat bei einem Coach.

Wenn sich die Freundin nicht meldet: Ruf sie selber an. Tritt für deine Überzeugungen auch öffentlich ein. Sag, was du denkst und willst. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Die Kräfte der Beharrung sind unendlich stark. Es ist doch alles alternativlos. Wirklich?

Ich bin richtig erleichtert, dass "alternativlos" mal zum "Unwort des Jahres" gewählt wurde. Schließlich gibt es doch immer Alternativen! Man muss nur die unterschiedlichen Argumente sorgfältig abwägen. Oder auch mal der Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen. "Das war schon immer so." "Das ist alternativlos." Solche Sätze ersticken alle Veränderungen schon im Keim. "Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe", lese ich auf einem Kalender. Da ist was dran.

Was ist wirklich alternativlos? War der Lockdown alternativlos? Ich denke: Ja. Die Alternativen sind sorgfältig bedacht worden. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, waren die Ausgangsbeschränkungen notwendig. Die Bilder von den übereinander gestapelten Särgen – in Bergamo und in New York – haben sich mir tief eingeprägt. Viele Tote, Särge einfach in irgendeine Ecke geschoben. Wie viel Freiheit brauchen wir in so einer Menschheitskrise? Und wie viel Schutz? Ich bin froh, dass die Politik in Deutschland die Alternativen genau geprüft hat.

Wenn sich die Angst als Fehleinschätzung erweist

Was mich an der Erzählung des Lukas geradezu fasziniert: Die Vergeblichkeit, die Hoffnungslosigkeit fällt auf einmal wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Es wundert mich deshalb nicht, dass Simon und seine Fischerkollegen am Ende der Geschichte erschrecken. Sie erschrecken darüber, dass sich ihre Bedenken und ihr Frust in Luft auflösen.

Auch ich erschrecke. Denn was mache ich mit all der Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe und mit all dem, was ich gehört, gelernt, gelesen habe? Das ist ja nichts Erfundenes, nicht bloße Vermutung. Sondern meine Erfahrungen machen mir die Welt und mein Leben plausibel. Aber ich muss auch offenbleiben: für neue Erfahrungen und Einsichten – und für dieses "auf dein Wort hin".

Simon erschrickt. So viele Fische, wo doch nichts zu erwarten war. Beide Boote auf einmal voll. Er kann‘s gar nicht alleine packen. Der erwartete Misserfolg ist nicht eingetreten! Gegen alle Erwartung: Es war nicht vergeblich. Seine Ängste, seine negativen Gedanken – nichts hat sich bestätigt. Darüber erschrickt er.

Und meine Ängste, meine Erwartungen, die offenen und versteckten Einschüchterungen, die ich erlebe – ein Irrtum, eine Fehleinschätzung. Nur weil ich mich gar nicht traue, mit den Möglichkeiten Jesu zu rechnen. Sie kommen als Option, als Alternative überhaupt nicht in den Blick.

Das Gespür für das Mögliche zu schärfen, das will ich selbst aus dieser Geschichte lernen. Das Leben – mein Leben kann sich ändern. Von einer Sekunde auf die andere. Das Gute sehen, das, was mein Leben sinnvoll macht, offener und freier.

Der Schritt ins Offene fordert Vertrauen und mitunter auch den Mut, sich einzulassen – wie Simon es tut. Wo Jesus auftaucht, da können dann die Netze reißen, wie bei den Fischern. Aber eigentlich reißt etwas ganz anderes auf: der Alltag, das Leben, der Himmel. Was undenkbar, unvorstellbar war, geschieht auf einmal.

Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.

Jesus sieht Simon. Den erschöpften Gesichtsausdruck. Den Frust. Aber Jesus traut Simon etwas zu. Hab keine Angst. Wag ihn, den Sprung ins Offene. Und so brechen Simon und seine Fischer-Freunde noch einmal zu ganz neuen Ufern auf. Was unmöglich war, wird möglich. Alles bekommt eine neue Perspektive.