Draußen sein…

Ein Mensch kehrt nach langer Zeit nach Hause zurück. Er hat viel durchgemacht. Hunger, Kälte und Gewalt hat er am eigenen Leib gespürt. Gräueltaten und Elend hat er gesehen und geradeso den Krieg überlebt. Mit einem zerschossenen Knie und von Albträumen geplagt kehrt er in seine Heimatstadt Hamburg zurück. Und erkennt sie kaum wieder. Er selbst, die Mitmenschen, das Land, aber auch sein Zuhause. Nichts ist mehr wie es einmal war. Wie soll er sich da zurechtfinden?

So erzählt es der Schriftsteller Wolfgang Borchert in einem Theaterstück: "Draußen vor der Tür". Im Januar 1947 hat der gerade einmal 25-Jährige das alles in nur 8 Tagen niedergeschrieben. Beckmann, die Hauptfigur, der Borchert ganz bewusst keinen Vornamen gegeben hat, um auch damit die Verlorenheit zu steigern, dieser namenlose Beckmann ist draußen. Draußen aus dem Alltag, draußen aus Grundvertrauen und Freude, draußen aus Zukunftsperspektive und menschlicher Zuneigung. Er ist in jeder Hinsicht isoliert und weit entfernt von einem normalen Leben. Buchstäblich: "Draußen vor der Tür." Und an diesem Ort sind ihm sowohl Menschen als auch Gott abhandengekommen. So schreit er seinen Schmerz, seine Verzweiflung in eine verdunkelte Leere: "Wo, wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Wo seid ihr denn alle? Warum schweigt ihr? Gebt doch Antwort. Warum gibt denn keiner eine Antwort?"

In den letzten beiden Wochen, in denen sich unser Alltag durch die Corona-Pandemie so sehr verändert hat und Nachrichten, Ängste und Sorgen uns mehr und mehr bestimmen, habe ich immer wieder an diesen Beckmann denken müssen. Vor zwei Jahren habe ich das Stück in am Würzburger Theater gesehen. Wie er da auf der Bühne steht: einsam, fragend, tastend. Ganz auf sich selbst geworfen. Der Hoffnungslosigkeit verfallen.

Damals habe ich dabei an die Menschen im Krieg in Syrien gedacht. Heute empfinde ich Beckmann in manchen Momenten als Bild für unsere momentane Lage.

Die Versuchung ist groß sich in diesen Tagen ganz und gar mit ihm zu identifizieren. Sich wie in einem Strudel hineinzugeben und ausschließlich die negativen Gedanken anzufüttern und zu befeuern. Das Leidvolle nicht nur zu sehen und zu spüren, sondern es übermächtig werden zu lassen.

Das ist ganz menschlich, das ist verständlich und die Unsicherheit treibt uns da hin. Aber es ist auch ein ganz und gar eingeschränkter Blick. Man kann sich darin verlieren. Ein anderer Schriftsteller, Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag sich am 20. März gejährt hat, hat mich in diesen Tagen ebenso beschäftigt. Hölderlin ein Außenseiter, einer, der die Hälfte seines Lebens im Krisenmodus verbracht hat. Schicksalsschläge, Schwermut, Trauer, Depressionen haben ihn schwer gebeutelt. 36 Jahre hat er am Ende in einem bescheidenen Zimmer, abgeschottet von der Welt, im sogenannten Hölderlinturm in Tübingen verbracht. Er war also keiner, der leichten Optimismus versprüht. Dennoch hat er ganz bewusst und bis zuletzt, immer wieder die Hoffnung gesucht und sie in wunderbare Sprache gefasst. Am bekanntesten in der ersten Strophe seiner sogenannten Patmoshymne von 1803:

"Nah ist

und schwer zu fassen der Gott.

Wo Gefahr ist,

wächst das Rettende auch!"

Das Leidvolle und das Rettende sind verbunden, stehen nebeneinander, ganz im Sinne der jüdischen und christlichen Tradition. Ich möchte auch in diesen Zeiten in der Spur der Hoffnung bleiben. Trotz und in allem daran festhalten, dass Gott uns sieht, um uns weiß, unsere Gebete hört und ganz gewiss, auf seine Weise hilft.

Heute ist der 5. Sonntag der Passionszeit, Judika. Im Hebräerbrief blickt einer auf den Leidensweg Jesus und deutet ihn. Da gibt es wie bei Borchert ein verzweifeltes Draußen-sein, aber eben auch wie bei Hölderlin Rettung. In dieser Ambivalenz steckt eine Kraft, die den Horizont öffnet. Ein bisschen wie ein Geländer, an dem ich mich festhalten möchte für den Weg in die nächsten Tage und Wochen.

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor.

So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. (Hebräer 13,12-14)

In diesen drei Sätze aus dem Hebräerbrief ist alles konzentriert, was die Theologie zu bieten hat: Gotteslehre, Ethik und Verheißung. Sie werden in drei kleine Verben gepackt: leiden, tragen, suchen. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, für mich klingt das nach einer Anweisung für unsere Zeit. Mit anderen mitleiden, die Aufgaben zusammen tragen und nach Lichtblicken suchen.

Leiden

"Jesus hat gelitten, draußen vor dem Tor." Heißt es im ersten Satz. Das ist die kürzeste Zusammenfassung der Passion Jesu, die ich je gehört habe. Ich denke dabei an den Garten Gethsemane, der vor den Toren Jerusalems liegt. Eigentlich ein schöner Olivenhain. So schön wie jetzt gerade die Gärten, die draußen erblühen und uns die glanzvolle Seite der Natur zeigen. Osterglocken, Forsythien, Mandelbäume, alles in Blüte, alles erwacht und streckt sich der Sonne entgegen.

Jesus hat den Garten Gethsemane geliebt, denn die Evangelien (Lk 22,39 / Joh 18,2) erzählen, dass er sich dort oft aufgehalten hat. Sicher war das für ihn ein Rückzugsort, wie ein Refugium, in dem man sich wohl fühlt. Gut für die Augen, gut für die Seele. Gerade in Notzeiten sind solche Orte wichtig, um Abstand zu bekommen, um sich zu beruhigen, um wieder geerdet zu sein. Auch die Musik, ein Bild, ein Gedicht oder ein Liedvers kann wie ein innerer Rückzugsort sein. Für Jesus war es dieser Garten und das Gebet.

An diesem Lieblingsort hofft er auf seine Freunde. Sie sollen mit ihm in der angespannten Situation wachen und beten. Wie groß muss die Enttäuschung gewesen sein, als er merkt, dass sie gar nicht kapieren, wie es ihm geht und welcher Gefahr er ausgesetzt ist. Sie schlafen. Lassen ihn da draußen allein mit seinen Gedanken und Todesängsten. Der Hebräerbrief lässt keinen Zweifel: Jesus hat gelitten, da draußen vor dem Tor.

So wie Menschen heute leiden. Weil sie verlassen wurden, weil sie Schmerzen haben, weil sie nicht weiterwissen, weil sie Angst haben, weil die Ausnahmesituation alles bestimmt. Jesus hat das am eigenen Leib erfahren.

Er weiß genau, was es heißt, abgeschottet zu sein von der Gemeinschaft; ohne Gestaltungsspielraum, ohne die Möglichkeit, etwas frei zu entscheiden; ins Abseits gekickt ohne das tragende Netz menschlicher Zuwendung, in Quarantäne gestoßen, weitab von denen, die man gerade jetzt so dringend ganz nah bräuchte.

Jesus, der so gerne mit anderen zusammen war, der Feste gefeiert und intensive Gespräche geführt hat, der geholfen und gemahnt hat, der am liebsten unterwegs war und jeden Tag neue Menschen kennengelernt hat, er ist ausgenknockt.

Er ist draußen, muss das Spielfeld verlassen. Aber eines bleibt. Daran hält er fest. Das gibt er nicht auf: das Gebet. Je mehr die Situation eskaliert und sich verschärft desto mehr sucht er die Nähe Gottes. Dreimal betet er im Garten. In sich versunken, ganz in Beziehung zu Gott, dem er alles anvertraut. Am Anfang schreit er seine Verzweiflung heraus. Dann akzeptiert er, was ist. Das Unabänderliche. Das Gebet wird zum Hoffnungsanker im inneren Rückzugsort. Im Herzen.

Im letzten Gottesdienst, der in meiner Gemeinde in Marktbreit vor zwei Wochen gefeiert wurde, war schon klar, dass dies auf lange Zeit der letzte sein würde. Da habe ich eingeladen ab sofort immer wenn die Glocken morgens, mittags und abends läuten, innezuhalten und ein Vaterunser zu beten. Am Morgen nach diesem letzten Abendgottesdienst bin ich um 7.00 Uhr früh zum Briefkasten gegangen, um die Zeitung zu holen.

Ehrlich gesagt, hatte ich in diesem Moment, bedingt durch die zahlreichen Corona-Nachrichten, die sich auch in der Nacht überschlugen, nicht mehr daran gedacht. Aber als die Glocken läuteten, habe ich mich daran erinnert: "Du hast doch gesagt, dass du betest. Tu es jetzt auch!" Es war ein berührender Moment. Ich bin stehen geblieben, habe leise ein Vaterunser gesprochen und an all die Menschen gedacht, die das nun vielleicht auch tun.

Inzwischen weiß ich, dass ich nicht allein bete. Wir sind ganz sicher in diesem Gebet miteinander und mit Christus verbunden.

Was auf den Garten Gethsemane folgt, ist schnell erzählt, im kollektiven Gedächtnis der Christen wie ein Film gespeichert. Jesus wird gefangen genommen von römischen Soldaten, ruppige Burschen, die bestimmt nicht zimperlich mit ihm waren. Sie bringen ihn vor den Hohen Rat, wo er verhört und sodann dem römischen Statthalter Pontius Pilatus übergeben wird. Ein Bestimmer, der meint er könne sich trotz seiner Entscheidung für ein Todesurteil fein heraushalten und seine Hände in Unschuld waschen. Mit Dornenkrone und Spucke machen sich einige noch einen Spaß und verspotten Jesus. Zuletzt legen sie ihm ein schweres Kreuz auf den Rücken. Jesus trägt es hinaus vor die Tore der Stadt, hinauf nach Golgatha. Er ist endgültig draußen, von Menschen verlassen. Und auch von Gott?

Der Hebräerbrief deutet dieses Leiden anders: als ein Rettungsgeschehen Gottes. In Jesus gibt sich Gott selbst hinein in das Leidvolle des Lebens und ist draußen. Genau da ist er zu finden, bei Menschen, die draußen sind. Überall in Italien und anderswo, von wo uns Berichte erreichen, dass Menschen ganz alleine auf Intensivstationen sterben müssen, dort ist Christus. Er hat es versprochen. Dort mittendrin im Elend, das die Sterbenden und die Angehörigen zerreißt, ist er gegenwärtig. Er trägt uns, hält die Hand, wo es niemand anderes vermag. " Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, gelitten draußen vor dem Tor."

Tragen

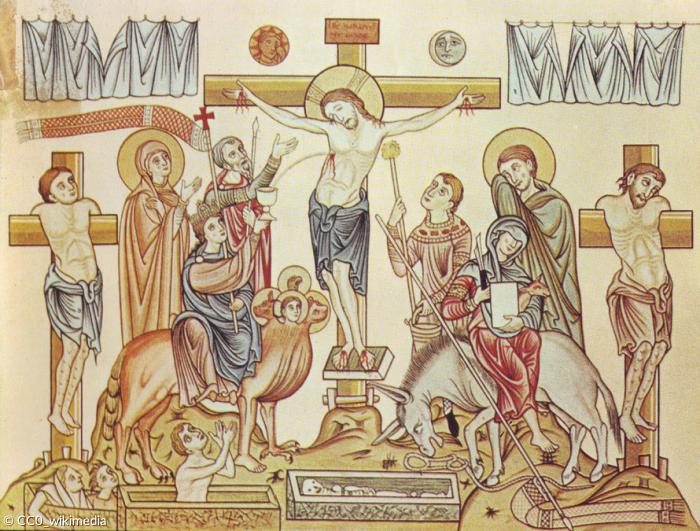

Im Gymnasium, in dem ich unterrichte haben wir einen Jugendkreuzweg mit goldenen Ikonenbildern und kleinen Texten für die Passionszeit aufgestellt. Eigentlich sollten dazu Andachten und Stufengottesdienste stattfinden. Niemand, weder Schülerinnen und Schüler, noch Lehrerinnen und Lehrer hatten Gelegenheit, diesen Kreuzweg zu betrachten. Alle sind draußen aus der Schule. So hängt der Kreuzweg in der Kapelle, wie eine stille Botschaft.

Die ganze Passionsgeschichte von der Verurteilung Jesu bis zur Auferstehung ist auf den 25 mal 25 cm großen Bildern zu sehen. Und im Hintergrund der Darstellungen: ein leuchtendes Gold. Die Farbe Gottes. Sie ist das Fundament, auf dem diese Leidensgeschichte sich ereignet. Der goldene Grund leuchtet auf diesen Bildern überall hindurch, umschließt, was da an Schwerem passiert.

Die Botschaft der Ikonen: Auch wenn wir Gott nicht sehen, ihn, weit weg wähnen, wie Jesus auf Golgatha, als er ruft: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott bleibt der Urgrund des Lebens und auch unserer Lebensgeschichten, er leuchtet hindurch. Selbst jetzt, mitten im Corona-Fieber, gibt es Momente wie Goldschimmer. Ich sehe sie besonders dort wo Menschen Verantwortung übernehmen. Wo sie miteinander versuchen Herr der Lage zu werden und die Beschwernisse tragen. Der Hebräerbrief fordert dazu auf: "So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen."

Wir sehen und hören phantastische Geschichten von menschlicher Solidarität: Wissenschaftlerinnen forschen, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzten, Polizei, Behörden und Politik arbeiten Tag und Nacht für die Kranken und zu unser aller Schutz. Nachbarn, Verwandte und Freunde kaufen füreinander ein und ganz viele schaffen das, was lebensnotwendig ist, in die Regale der Supermärkte.

Ich denke dabei auch an die demenziell erkrankte ältere Dame im Seniorenheim, die nicht verstehen kann, warum sie niemand mehr besucht. Die Gewöhnung von zu Hause hierher war schon schwer, aber die jetzige Situation ist ziemlich belastend. Für alle drinnen und auch für die draußen. "Heute kommt doch meine Tochter, oder?" fragt sie immer und immer wieder. Die Pflegekräfte leiden geduldig mit, streicheln ihr über die Schulter, stellen eine schöne Blüte ins Zimmer, versuchen mit Worten zu trösten. Wenn auch nur für einen Moment: es hilft. Ein Goldschimmer wie auf den Ikonen in der Schule.

Oder da sind die vielen, die jetzt per Telefon regelmäßig und treu den Kontakt zu jenen halten, die alleine leben, das Haus nicht mehr verlassen können oder im Krankenhaus ausharren. Diese Gespräche, Erzählungen wie draußen das Leben weitergeht, das Verständnis füreinander, miteinander lachen und weinen am Telefon, das alles ist lebensnotwendig. Es tut gut, es gibt Kraft für den nächsten Tag und die Wochen, die anstehen. Auch das: ein Goldschimmer…

Ich merke wie mir die zurückgehenden Infektionszahlen in China immer wichtiger werden. In Europa sind wir noch längst nicht so weit, aber es gibt die Erfahrung, dass vernünftiges Handeln, Achtsamkeit füreinander, Verzicht auf soziale Kontakte, zu Hause bleiben und Menschen, die der Risikogruppe angehören konsequent durch Fernbleiben schützen, dass das alles hilft, das Virus einzudämmen. Wir können und wir müssen uns aktiv im Verzicht üben. Ein Goldschimmer…

Liebe Zuhörende, welche Goldschimmer haben Sie in der vergangenen Woche wahrgenommen? Wo hat bei Ihnen etwas durchgeschienen, wie ein Wink Gottes? Wo wurden bei Ihnen, für einen Moment, Angst und Sorge durchkreuzt?

Suchen

Kurz bevor alle Museen im Land geschlossen wurden, war ich im Städel Museum in Frankfurt. Dort habe ich ein Bild entdeckt, wie eine Illustration zu unserem dritten Satz des heutigen Predigttextes: "Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir." Das kleine Bild stammt aus dem 15. Jahrhundert. Wahrscheinlich in Straßburg entstanden, zeigt es die lesende Maria mit einer Bibel in der Hand in einem Garten. Das Jesuskind sitzt vor ihr im Gras und zupft auf einem Psalterium. Beide sind umgeben von Engeln und Heiligen.

Der Himmel darüber ist strahlend blau. Dieser Garten befindet sich in erhöhter Lage, eingehegt und umgeben von Zinnen einer Burg. Nach vorne aber ist er geöffnet. Als Betrachterin fühle ich mich eingeladen, einzutreten. Eine besondere Ruhe geht von diesem Motiv aus. Vögel und Pflanzen, ein Brunnen und Bäume ergänzen die Idylle. Natürlich steckt in jedem Detail eine weitere Geschichte und Deutung und jede Menge Symbolik. Da ist der Heilige Georg, erkennbar an dem kleinen besiegten Drachen, der vor ihm liegt und der Erzengel Michael hat einen kleinen Teufel in Ketten gelegt hat. Hier ist das Böse besiegt, das Leben geschützt, die Menschen einander und Gott zugetan.

Obwohl das Bild den Titel "Paradiesgärtchen" erhalten hat, sieht der Ort sehr irdisch aus. Ein Garten wie es ihn damals im 15. Jahrhundert sicherlich an vielen Höfen gegeben hat. Es ist kein Jenseitsbild, sondern die Vision einer realen Stadt. Davon lohnt es sich bis heute zu träumen und danach zu suchen: Eine offene Gesellschaft, man liest, musiziert, das Böse ist in Ketten gelegt, man erntet die Früchte der Menschlichkeit und der Weisheit. Wir sind noch nicht am Ziel, aber die jetzige Krise macht schon heute deutlich: es verändert sich viel. Und wir sind auf der Suche, nach dem was wirklich zählt, nach dem was trägt, was verbindet und was die Hoffnung nährt. Für mich gehört dazu ein Gedanke Dietrich Bonhoeffers (1934)

Ich glaube,

dass Gott uns in jeder Notlage

soviel Widerstandskraft geben will,

wie wir brauchen.

Aber er gibt sie nicht im Voraus,

damit wir uns nicht auf uns selbst,

sondern allein auf ihn verlassen.

In solchem Glauben müsste alle Angst

vor der Zukunft überwunden sein. (Evangelisches Gesangbuch S. 670)

Evangelische Morgenfeier vom 29.02.2019 mit Pfarrerin Jaqueline Barraud-Volk, Marktbreit, Thema: "Draußen vor dem Tor…" (Hebräer 13, 12-14)