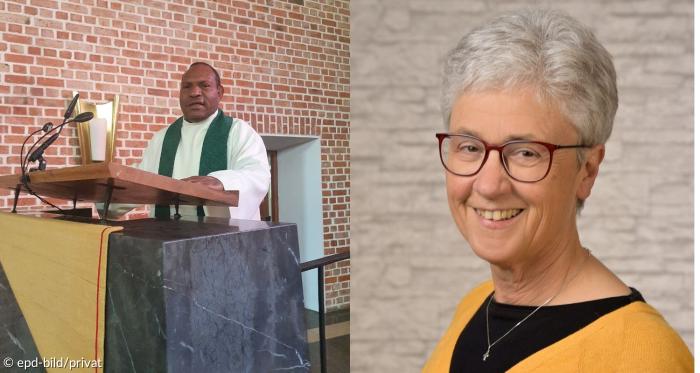

Pfarrer Penga Nimbo aus Papua-Neuguinea ist seit vier Jahren über das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt in Bayern als Auslandspfarrer eingesetzt, er und seine Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt werden in dieser Zeit von Pfarrerin Reinhild Schneider betreut.

Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt erzählt Pfarrer Nimbo über erlebten Alltagsrassismus und wie belastend solche Erlebnisse für ihn sind - und Pfarrerin Schneider erläutert, wie Mission EineWelt die Pastoren aus aller Welt auf Deutschland vorbereitet.

Herr Nimbo, was bedeutet für Sie Rassismus?

Nimbo: Ich erlebe ihn vor allem unterschwellig, in meinem Alltag. Beispielsweise wenn einer zu mir sagt: "Wir machen das in Deutschland soundso." Diese Haltung grenzt zum einen andere Menschen aus und sie will Gleichförmigkeit: Iss' wie wir, sprich' wie wir, spiel' wie wir, sei wie wir! Aber selbst wenn wir all das erfüllen und damit unsere eigenen Traditionen und Werte aufgeben würden, würden wir für diese Leute ja doch nicht dazugehören, weil wir eben nicht "von hier" sind.

In welchen Situationen werden Sie mit Alltagsrassismus konfrontiert?

Nimbo: Wie gesagt: Offen schlägt mir rassistisches Verhalten selten ins Gesicht. Es sind diese kleinen Nickligkeiten, etwa die Taschenkontrolle beim Einkaufen, die Extra-Ticketkontrolle im Zug, die argwöhnischen Blicke, wenn ich einen Raum betrete, oder dass Gesprächspartner extra laut und langsam reden, als wäre ich blöd.

Meinem Sohn allerdings ist in der Schule ganz offen rassistisches Verhalten begegnet. Er wurde von Jugendlichen aus Spätaussiedler-Familien ausgegrenzt und richtig gemobbt - mit der Begründung, dass er "schwarz" ist und deshalb auf der Schule oder auch auf dem Fußballplatz nichts zu suchen habe.

Frau Schneider, wie werden solche möglichen Vorfälle in der Vorbereitung und bei der Begleitung der Pfarrersfamilien thematisiert?

Schneider: Zunächst ist es mir wichtig, dass wir beim Thema Rassismus differenzieren. Nur selten begegnet unseren Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Ausland ganz offener und überzeugter Rassismus, dagegen gilt es eindeutig Stellung zu beziehen.

Aber viele erleben eben diesen unbewussten oder unterbewussten Alltagsrassismus.

Auch der ist nicht in Ordnung, weil er verletzend und ausgrenzend ist, auch wenn es nicht bewusst geschieht. Wir thematisieren das in unseren Vorbereitungskursen, zum Teil im szenischen Spiel, und in Begleitgesprächen. Es wichtig, dass man miteinander darüber ins Gespräch kommt und aufklärt, Vorurteile abbaut.

Wie meinen Sie das: Unbewusst oder unterbewusst?

Schneider: Es gibt hierzulande Menschen, die denken, alle Menschen aus Papua-Neuguinea beispielsweise sind arm. Dann kommt ein Pfarrer wie Penga Nimbo mit seiner Familie nach Deutschland, und der braucht nach dieser Logik dann natürlich Kleidung. Also bringt man der Familie tütenweise alte Kinderkleidung ins Haus.

Das ist gut gemeint, aber es nimmt den andern nicht als eigenständiges Gegenüber wahr. Wir versuchen einerseits, die Gemeinden auf die Auslandspfarrerinnen und -pfarrern vorzubereiten, und andererseits, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland auf solche Situationen vorzubereiten, damit sie gewappnet sind.

Wo ist denn die Grenze zwischen "ungeschicktem" Benehmen und rassistischem Verhalten?

Schneider: Das werden Betroffene sicher unterschiedlich erleben, da gibt es keine allgemeingültige Formel. Aber wenn wir uns im Rahmen einer Partnerschaft im kirchlichen Kontext begegnen, haben wir die Chance, Stereotype und Vorurteile abzubauen und stattdessen Vielfalt zu erleben und erfahrbar zu machen.

Das geht gut, weil sich die Auslandsmitarbeitenden meist als Botschafter ihrer Heimat verstehen und auch auf Fragen antworten, die im besten Fall albern oder auch schon rassistisch sind - etwa, ob es in Papua-Neuguinea auch schon Strom gibt - und die Situation ihres Landes differenziert erklären können.

Herr Nimbo, sind Sie in ihrer Funktion als Pfarrer wegen ihrer Herkunft schon mal nicht akzeptiert worden?

Nimbo: Offen gesagt hat das noch niemand, Nein, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es den Menschen lieber wäre, wenn jetzt ein "weißer Europäer" als Pfarrer vor ihnen stünde. Es gibt auch Menschen, die denken, weil ich in Papua-Neuguinea und nicht hier in Deutschland Theologie studiert habe, kann meine Ausbildung ja nicht so gut sein. Für einige bin ich deshalb vielleicht kein richtiger Pfarrer. Es gab auch schon Rückmeldungen nach meinen Gottesdiensten, die sich über meinen Akzent beschwert haben. Auch das finde ich gehört schon zu Rassismus: Ich gebe mir Mühe, aber akzentfrei geht nicht.

Wie sehr belasten Sie solche Situationen?

Nimbo: Inzwischen ist es okay für mich. Vor allem, weil solche Erlebnisse die Ausnahme sind. Die übergroße Mehrheit empfindet Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Ausland als Bereicherung, weil sie den Gemeinden vor Ort und auch der Landeskirche als Ganzes neue Impulse geben.

Ich finde aber, dass in der Aus- und Weiterbildung das Thema interkulturelle Kompetenz stärken sollte. Es gab Situationen, da haben deutsche Pfarrer ihre Kollegen aus dem Ausland gefragt, was sie denn jetzt mit ihnen eigentlich in der Gemeinde anfangen sollen...

Frau Schneider, inwiefern betrifft Rassismus auch Kirche als Organisation, vielleicht sogar strukturell?

Schneider: Ich glaube, die Missionswerke und Landeskirchen sind insgesamt auf einem guten Weg - aber natürlich ist mancherorts noch Luft nach oben, auch strukturell. Für mich etwa ist es ein Manko, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen und die vielen Gemeindeglieder aus unterschiedlichen Ländern, die schon jetzt einen bedeutenden Teil der bayerischen Landeskirche bilden, bislang nicht in deren Entscheidungsgremien vertreten sind.

Auch wenn im Einzelfall noch nicht alles gut läuft: Strukturell arbeiten die Kirchen und Missionswerke daran, Vorurteile insbesondere durch Begegnungen abzubauen. Ich denke, das gelingt uns ganz gut und auch immer besser.

Und trotzdem gibt es diesen Argwohn und diese Überheblichkeit, die Pfarrer Nimbo gerade geschildert hat.

Schneider: Ja, diese Untertöne, ob "die aus dem Ausland" von ihrer Ausbildung her mit den hiesigen Theologinnen und Theologen mithalten können, die gibt es. Dann gibt es eben auch rechtliche Hürden, wie etwa, dass ausländische Pfarrer und Pfarrerinnen auf Planstellen keinen Religionsunterricht geben dürfen, weil man dafür die deutsche Staatsangehörigkeit benötigt.

Trotzdem bin ich überzeugt, dass die meisten Akteure in der Kirche wissen, wie sehr wir von dieser Vielfalt, wie unterschiedlich Glaube in der einen Welt gelebt wird, profitieren.

Gegen Stereotype und Vorurteile anzugehen, das braucht langen Atem und immer wieder neue Anstrengungen.

Herr Nimbo, worüber haben Sie sich nach ihrer Ankunft in Deutschland am meisten gewundert oder geärgert?

Nimbo: Geärgert habe ich mich nicht wirklich, ich wundere mich aber bis heute über manche Dinge. Zum Beispiel, dass in Deutschland alles so durchorganisiert und durchstrukturiert ist. Da nehme ich sicher ein paar Anregungen mit in meine Heimat. Ich wundere mich vor allem aber darüber, wie wenig Kirche in der Gesellschaft präsent ist und wie zurückhaltend sie ist. Hier gilt es vielen als "zu privat", wenn der Pfarrer ein krankes Gemeindemitglied zu Hause besuchen will. Und das im Land von Martin Luther und der Reformation! Die Glaubenspraxis der Christen hierzulande könnte ein bisschen offensiver sein, finde ich.

Frau Schneider, welche Einstellung sollte man als Pfarrer aus dem Ausland für einen Dienst in Deutschland mitbringen?

Schneider: An manchen Stellen braucht man vielleicht ein dickes Fell, wobei ich lieber sagen würde: Man braucht vor allem ein weites Herz. Denn zur gelingenden Begegnung mit den Menschen hier gehört große Offenheit, sicher auch, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, dass man nicht gleich eine böse Absicht vermutet, wenn sich jemand in der Wortwahl vergreift, es aber eigentlich nicht so meint.

Umgekehrt so was aber auch offen anspricht. Und man muss wohl mit der von ausländischen Gästen oft als schroff empfundenen deutschen Kommunikation umgehen lernen. Ein deutsches "Nein" kann beim ersten Mal sehr hart klingen.

Herr Nimbo, Frau Schneider, fünf Jahre sind Auslandspfarrer in der Regel in Deutschland - ist das eine gute Zeitspanne?

Schneider: Wir denken immer wieder über diese Zeitspanne nach, aber sie hat sich durchaus bewährt. Kürzer wäre schwierig, weil man schon mindestens ein Jahr braucht, um ohne Vorkenntnisse die Sprache so zu lernen, dass man zurechtkommt. Länger ist auch schwierig, weil sonst - gerade wenn man mit Familie nach Deutschland kommt - die Rückkehr eher problematisch wird, weil man hier zu tiefe Wurzeln schlägt.

Nimbo: Ich bin seit 2016 hier und werde im September 2021 mit meiner Familie zurück nach Papua gehen. Ich habe ein, zwei Jahre gebraucht, um hier gut anzukommen und mich zurechtzufinden. Aber um alle deutschen Eigenarten zu verstehen, reichen diese fünf Jahre nicht aus. Das muss aber auch gar nicht sein. Ich nehme aus dieser Zeit viel mit in meine Heimat - und ich gehe davon aus, dass auch ich hier die ein oder andere gute Anregung geben konnte, zum Beispiel, wie lebensfroh man seinen Glauben leben kann.