Am Anfang stand im Herbst 2020 die Idee zu einer Kennenlern-Reise der bayerischen evangelischen Dekanatsfrauenbeauftragten zu ebenfalls in der Kirche aktiven Frauen nach Leipzig und Erfurt. Corona machte dem Präsenztreffen einen Strich durch die Rechnung. 64 Frauen auf beiden Seiten der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wichen im Januar dann auf eine Online-Veranstaltung der Evangelischen Frauenarbeit in Sachsen mit bayerischen Dekanatsfrauenbeauftragten aus, die in Kooperation mit dem Amt für Gemeindedienst auf den Weg gebracht wurde. Seitdem wächst unter den evangelischen Frauen eine neue, enge Beziehung – ein Prozess, in dem viele Verletzungen und Kuriositäten des Lebens am Rande des Eisernen Vorhangs aufgearbeitet werden und Geschichten ans Tageslicht kommen, die lange unter der Oberfläche schwelten.

Mauerfall und Geschichte in DDR und BRD

Mitinitatorin und federführend Verantwortliche für das Projekt ist die Birgit Keitel, die am Nürnberger Amt für Gemeindedienst als Supervisorin sowie Referentin für Dekanatsfrauenbeauftragte & Kirchenvorsteherinnen tätig ist. Den Impuls, die vertieften Kontakt zu den Dekanatsfrauenbeauftragen Ost/West in Gang zu setzen, werde wunderbar in einem Lied von Thomas Laubach ausgedrückt: "Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen. Und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns." Die Bibel sei voll von Glaubenserzählungen, wo Menschen im Teilen Ihrer Lebensgeschichte viel von Gottes Wirken in der Welt und voneinander erfahren. "Klingt so einfach, bedeutet aber im alltäglichen Leben ein großes Stück Arbeit und inneres Ringen", meint Keitel.

So klinge auch die Deutsche Wiedervereinigung nach einer wunderbaren Friedens- oder Liebesgeschichte. Was dieser große historische Schritt, aber für die einzelne Person bedeutet hat, ahne man oft nicht. "Ostdeutsche Schwestern und Brüder veränderten im demokratischen Bewusstsein ein gewachsenes politisches System. Welche Kraft dafür nötig war, sollte durch Hören oder Lesen deutlich werden dürfen", ist Keitel überzeugt. Durch die Begegnungen und Gespräche sei deutlich geworden, was es heißt, wenn plötzlich ein anderes System Einzug hält. Diese Veränderungen mussten in den Alltag übersetzt werden, was viel schmerzliche Schritte nach sich zog. "Wichtig wurde dabei, dass wir alle besser die Zusammenhänge verstehen lernen. Dadurch wurden wir gemeinsam geistig beweglicher und flexibler. Auf diesem Weg ist entstanden, wofür wir als Christinnen immer wieder beten: dass Friede werde unter uns. Der Friede der Achtung und Nähe beinhaltet", erklärt die Diplomreligionspädagogin.

Martina Klein ist Dekanatsfrauenbeauftragte und Dekanatssekretärin in Lohr am Main. Aufgewachsen ist sie in Görlitz, wo sie die ersten rund 20 Jahre ihres Lebens verbracht hat, bevor es im Januar 1984 in den Westen ging – der Liebe wegen. Und das war kein leichter Weg.

Ihren späteren Mann Jürgen lernte Martina Klein mit 18 in Ost-Berlin bei einer Reise kennen, die durch eine "inoffizielle Partnerschaft" zwischen dem Dekanat Lohr am Main und ihrer jungen Gemeinde in Görlitz-Rauschwalde möglich gemacht worden war. "Gefunkt" hat es gleich, nach ein paar weiteren Treffen war klar, dass es ein paar Funken mehr sind. Vom Pfarrer ihrer Gemeinde hatte sie starken Rückhalt. Er half dem jungen Paar auch, den Kontakt zu halten. Im Pfarrbüro wurden immer wieder mal Termine vereinbart, zu denen Jürgen Klein anrufen und mit Martina sprechen konnte. "Das war damals gar nicht so leicht. Gespräche in den Westen mussten frühmorgens beim Fernmeldeamt angemeldet werden. Dann wartete man den ganzen Tag vor dem Telefon, bis das Gespräch vermittelt wurde. Briefe gingen komischerweise immer wieder verloren" erinnert sie sich.

"Gesteigertes Interesse" wegen kirchlicher Vorgeschichte

Als es ernster wurde, hatte Jürgen gesagt, dass er nicht in den Osten gehen wird. Die Entscheidung, eine Ausreise in den Westen zu beantragen, sei ihr nicht leicht gefallen – schließlich musste sie Familie und Freunde zurück lassen. Und den Job bei der Görlitzer Landeskirche, wo sie bereits eine Ausbildung in der Verwaltung absolviert hatte. Da sie konfirmiert war und keine Jugendweihe erhalten hatte, war die Auswahl an Jobs sehr überschaubar. "Alleine wegen meiner kirchlichen Vorgeschichte hatte der Staat schon kein gesteigertes Interesse an mir", erklärt Klein.

Schließlich stellte Martina Klein einen Antrag auf Eheschließung, der erst einmal abgelehnt wurde, weil sie "einen Ausländer" heiraten wollte. Daraufhin stellte Martina Klein den Ausreiseantrag. Auch ihr mittlerweile Verlobter Jürgen bemühte sich, schaltete das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen sowie Politiker ein. Derweil wurde Martina immer wieder zu Gesprächen mit ihrem Ministerium für Staatssicherheit geladen. "Es waren immer wieder dieselben Fragen, warum ich gehen möchte. Sie wollten mich ,bekehren´. Wenn ich nicht mehr weiter wusste, sagte ich, dass ich Jürgen liebe und ihn heiraten möchte", erzählt sie.

Fiese Methoden der DDR-Diktatur

Im Sommer 1983 reiste dann der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß in die DDR, um den berüchtigten Milliarden-Kredit mit Erich Honecker einzufädeln. Martina Klein vermutet, dass ihr Name auf einer der Listen mit den Namen Ausreisewilliger oder Gefangener stand, die in dieser Zeit vermutlich zwischen den Ministerien ausgetauscht wurden. Jedenfalls erhielt sie im Dezember 1983 überraschend einen "Laufzettel", mit dem sie von Post zu Fernmeldeamt, Wohnungsverwaltung und anderen Behörden geschickt wurde, um ihre Schuldenfreiheit zu erklären und sich entsprechende Stempel abzuholen. Zum Jahreswechsel besuchte ihr Jürgen sie dann, um das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen und blieb bis zum 14. Januar 1984. "Ich hatte gehofft, dass meine Ausreise in dieser Zeit genehmigt wird und ich mit Jürgen in die BRD darf, aber das wurde natürlich nicht zugelassen", beschreibt Klein die Methoden des Regimes der DDR-Diktatur.

Tags drauf die Überraschung: Martina erhielt einen Anruf der Görlitzer Stadtverwaltung und wurde aufgefordert, ihren Job zu kündigen und am nächsten Tag ihre Papiere abzuholen. In der Abteilung Inneres wurde ihr dann offiziell die Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie erhielt eine Identitätsbescheinigung sowie eine Erlaubnis, sich am Bahnhof eine Fahrkarte in den Westen zu kaufen. Dann ging alles sehr schnell: "Ich musste innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Am Abend habe ich mich dann noch von ein paar Freunden verabschiedet. Am 20. Januar kam ich in Bebra an."

Neues Leben in der BRD

Für Jürgen und Martina Klein begann dann ein neues Leben in der BRD. Im Juni 1984 wurde geheiratet. Dem Paar wurden drei Kinder geschenkt. Da ihre Ausbildung jedoch vom westlichen Staat ebenso wenig wie von der DDR nicht anerkannt wurde, war Martina Klein vorerst arbeitslos und kam dann als ungelernte Fachkraft in der Industrie in Lohr unter. Nachdem die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, bewarb sich Martina Klein aber in der Verwaltung des Dekanats in Lohr, wo sie bis heute arbeitet.

Das Ankommen in der BRD Mitte der 1980er-Jahre nicht leicht. "Man wurde schon etwas beäugt, wie man es denn aus der DDR heraus geschafft oder vielleicht sogar Dreck am Stecken hatte", sagt sie. Ihre im Osten gebliebene Familie durfte sie erst 1987 wieder das erste Mal länger besuchen. 1985 war die Mutter gestorben und Martina Klein durfte wenigstens zur Beerdigung drei Tage einreisen. Ihr Mann als Schwiegersohn erhielt eine fünftägige Aufenthaltserlaubnis, eine entfernte Tante durfte eine ganze Woche bleiben. "Völlige Willkür."

Erinnerungen lange verdrängt

Auch der kirchliche "Neustart" fiel Martina Klein in den ersten Jahren etwas schwerer. "Alles war fremd, ich kannte niemanden, die Liturgie und die Lieder waren anders. In der Zeit lag mein Glauben vielleicht auch ein wenig auf Eis." Doch auch dieses Eis war dann nach wenigen Jahren wieder gebrochen. Für ihre Herkunft hatte sich lange niemand wirklich interessiert, erzählt Klein. Erst als es an den ersten runden Jahrestag des Mauerfalls ging, erinnerten sich die ersten Wegbegleiter wieder an ihre Vergangenheit in der DDR. Martina Klein erzählte ihre Geschichte in kirchlichen Kreisen und auch mal der Lokalzeitung.

Leider ist Jürgen Klein im September 2013 verstorben. Ihr Vater lebt aber noch in Görlitz, eine Schwester ganz in der Nähe. Immer wieder zieht es die Familie mal zu einem Besuch in Martina Kleins alte Heimat. Und dann besucht sie auch "ihre" alte Kirche, in der sie zum Kindergottesdienst ging und konfirmiert wurde. "Ich denke nicht täglich über die DDR nach, aber immer wieder beschäftigt es mich dann schon", gibt sie zu. Es habe jedenfalls sehr viel Mut und einige Opfer abverlangt, zu seinem Glauben zu stehen.

Susanne Pfisterer-Haas ist Dekanatsfrauenbeauftragte und Kirchenkreisvertreterin in München sowie Mit-Initiatorin des deutsch-deutschen Projekts. Die Archäologin arbeitete zwischen 1994 und 1999 am Institut für Klassische Archäologie und Antikenmuseum in Leipzig, direkt gegenüber der Nikolaikirche, die im Herbst 1989 der zentrale Ausgangspunkt der "friedlichen Revolution" in der DDR war. Eine Nähe, die sie damals beeindruckte. Vor allem, weil die in Pforzheim aufgewachsene Münchenerin "kein Besserwessi" sein wollte – ein Stigma, das vielen Westdeutschen wenige Jahre nach der Wende immer noch als Vorurteil vorauseilte.

Die eigentliche Auseinandersetzung mit dem deutsch-deutschen Glaubensleben erlebte Pfisterer-Haas dann erst, als sie bereits wieder in München war, wie ein Bumerang. 1999 wurde allerorts dem zehnten Jahrestag des Mauerfalls gedacht. "Allerdings habe ich die Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der Friedensbewegung vermisst, die damals vorwiegend von protestantischen Christen ausging", erzählt sie von ihrem damaligen Frust. Und wenn sie von ihren letzten Arbeitsjahren in Leipzig und der Nikolaikirche erzählte, habe das kaum jemanden interessiert.

Treffen von "Wessis" und "Ossis"

Noch einmal zehn Jahre später war das plötzlich anders: 2009 kamen bei einer Tagung in der Münchener Kreuzkirche Menschen aus der ehemaligen DDR mit "Wessis" zusammen, die ihre Geschichten vom Dasein als Christ auf beiden Seiten der Mauer erzählten. "Das hat mich dann als Protestantin ein bisschen stolz gemacht zu hören, was unsere Glaubensgeschwister damals geleistet haben", erinnert sie sich an diese Tage, die in ihr das Interesse an tiefer gehenden Kontakten zwischen Ost- und West-Christen und ihren Erfahrungen geweckt hatten.

Von ihrer Gemeinde rund um das ökumenische Zentrum der Olympiakirche aus organisierte sie die erste Fahrt in den Osten Deutschlands, um sich vor Ort mit damals in der Friedensbewegung aktiven Christen die Plätze anzuschauen, wo der Zusammenbruch der DDR begonnen hatte. "Die Menschen haben ganz viel Rückgrat gegenüber ihren religionsfeindlichen Staat bewiesen", ist Pfisterer-Haas überzeugt. Mit einem der am häufigsten zu hörenden Klischees will sie aufräumen: "Es ist keinesfalls so, dass die Menschen im Osten ihren Anschluss an den Westen mit hehren Hoffnungen verbunden haben. Da gab es sehr viele Fragezeichen, und für einige wurde das Leben in der neuen Freiheit um einiges schwieriger als zuvor."

Immer noch halte sie Kontakt zu Leuten aus der Leipziger Zeit, aber auch zu neu dazu gewonnenen Freunden aus der Dekanatsfrauenarbeit. So war es auch Susanne Pfisterer-Haas, die im Herbst 2020 die geplante Reise für bayerische Dekanatsfrauenbeauftragte nach Leipzig und Erfurt mit organisierte, die dann pandemiebedingt lediglich virtuell im Januar 2021 mit 64 Teilnehmerinnen stattfand. Doch die mit "auf den Spuren starker Frauen zwischen Reformation, Aufklärung und friedlicher Revolution" untertitelte Reise mit Begegnungen vor Ort soll im September doch noch in real stattfinden.

Kaffee-Pulver und "Weihnachtsgans Auguste"

Susanne Weiß ist Katechetin und eine engagierte Kirchenvorstandsfrau der Gemeinde St. Johannes in Mering im Südosten Augsburgs mit einer interessanten Ost-West-Geschichte. Ursprünglich stammt sie aus einer evangelischen Pfarrersfamilie aus Lüdenscheid im Sauerland. In ihrer Familie war es bereits in den 1960er-Jahren, wie auch vielerorts in der BRD üblich, dass eine Kirchengemeinde eine Patengemeinde im Osten hatte. In ihrem Fall war dies das Oberlin-Haus in Potsdam-Babelsberg, eine Einrichtung für behinderte Menschen.

"Mit den Leitungspfarrern und ihren Familien hatten wir Kontakt und haben dorthin viele Pakete geschickt und manche Besuche abgestattet. Es mussten Geschenksendungen mit Dingen wie Kaffee- und Puddingpulver oder Seife sein. Auf keinen Fall durfte der Inhalt als Handelsware angesehen werden", erinnert sie sich an die strengen Regularien. Als Dank sendeten die Familien dann wiederum Waren, die im Westen vielleicht keinen größeren nominellen, dafür aber für die Sender umso ideelleren Wert hatten. Zum Beispiel Schallplatten mit Aufnahmen des Gewandhausorchesters Leipzig. Oder die mit der Geschichte der "Weihnachtsgans Auguste", die bei Familie Weiß auch heute noch zu Weihnachten aufgelegt wird.

Zittern an der Grenze

In lebhafter Erinnerung sind ihr auch die wenigen Besuche im Osten. Das Zittern an der Grenze, wenn die Staatsdiener das Auto ganz genau untersucht haben, um vielleicht doch Schmugglerware zu finden. Und die Freude der Freunde im Osten, die zur Taufe eingeladen und die letzte Ostmark zusammengekratzt hatten, um den Besuchern aus dem Westen ein für deren Verhältnisse opulentes Mahl zu kredenzen, das für den "Wessi" allenfalls "Standard" gewesen ist. Aber es zählte eben der Gedanke, das Zwischenmenschliche – und immer wieder auch der Glaube als gemeinschaftliches Band. "Viele Leute wissen gar nicht oder nicht mehr, wie es für den DDR-Bürger war, sich zur Kirche zu bekennen", ist Weiß überzeugt.

Die Kontakte wurden nach der Wende nur noch sporadisch weiter gepflegt. Wenn Susanne Weiß aber heute noch vom "dem Westen" und "dem Osten" hört und die Menschen auf beiden Seiten der seit über 30 Jahre nicht mehr vorhandenen Mauer als in zwei Kategorien eingeteilt empfindet, dann ärgert sie das. "Wir sind ein Land und sollten uns auch endlich als ein Volk begreifen. Dazu gehört aber auch, dem anderen zuzuhören und auch außer der Reihe, fernab von Jahrestagen, sich über Erfahrungen zu unterhalten. Auch mit der Kirche", meint Weiß.

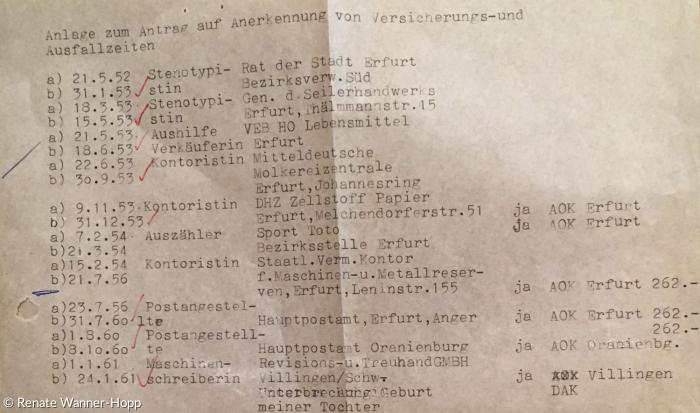

Irgendwie war da immer eine enge Verbindung da – aber erst in den späteren Jahren hat Renate Wanner-Hopp sie auch aufgegriffen. Die ehemals im Prodekanat München-Nord aktive Kirchenvorstandsfrau zog es nach Erfurt. Zuerst der Mutter zuliebe, die ihre letzten Jahre in der einstigen Heimatstadt erleben wollte. Doch dann verliebte sich Renate Wanner-Hopp in die Stadt, aus der ihre Mutter 1961 schwanger mit ihr flüchten musste. Die Mauer stand damals noch nicht, das Pendeln zwischen dem westlichen Charlottenburg und dem östlichen Oranienburg war aber nur Berufstätigen erlaubt. Die junge Frau besuchte trotzdem ihre Schwester im Westen – und wurde verpfiffen. "Die haben was gemerkt, wenn du heute nach Hause kommst, wirst du verhaftet", hatte ihr ein Freund gesteckt. Und Renate Wanner-Hopps Mutter blieb im Westen – nur mit dem, was sie am Körper hatte.

Dort gab es Anlaufstellen für Ostdeutsche, die nicht mehr in die Zone wollten oder konnten. Die Schwangere kam in die Landesaufnahmebehörde nach Friedland bei Lüneburg und landete schließlich in Ludwigshafen, wo Renate Wanner-Hopp aufwuchs, später ihren heutigen Mann heiratete und drei mittlerweile erwachsene Kinder in Unterschleißheim groß zog.

"Omas gegen Rechts"

Die Familiengeschichte holte sie erst wieder ein, als sie im Jahr 2014 die Mutter zu sich holen und pflegen wollte – doch die wollte wieder zurück in die Stadt ihrer Jugend. Mittlerweile lebt dort auch Renate Wanner-Hopp mit ihrem Mann und fühlt sich in ihrer Gemeinde ebenso wohl wie in der Bürgerinitiative "Omas gegen Rechts".

Das deutsch-deutsche Verhältnis und die Auseinandersetzung mit DDR-Schicksalen begleitet sie heute noch beinahe täglich. "Wir haben es immer noch nicht geschafft, uns über diese Jahre hinter dem Eisernen Vorhang miteinander auszutauschen", mahnt Renate Wanner-Hopp. Auch seitens der Kirchen habe es nach der Wende kaum Angebote gegeben. "Die Enttäuschung über das misslungene Ankommen im Westen steckt vielen Menschen noch tief in der DNA", ist sie überzeugt.

Astrid Witthulz ist bei der evangelischen Landeskirche in Sachsen (EVLKS) zuständig für frauenpolitische Bildungsprojekte. Auf das Konto der Frauenarbeit der EVLKS geht die für eine Ausstellung aufgearbeitete Geschichte der Friedlichen Revolution, die ihrer Ansicht nach noch zu selten aus Frauenperspektive erzählt wurde und wird. Eine Möglichkeit, die individuellen und von Brüchen beeinflussten Lebensentscheidungen selbst zu reflektieren und nachvollziehbar zu machen, ist die biografische Erzählung. Daher wird die Schau hybrid, also als selbst steuerbares Ausstellungskonzept virtuell und für die lineare Rezeption und Präsenzausstellung als Roll-up umgesetzt.

"Die Auswahl der Frauen basiert auf einer Fragestellung, die wir allen Biografien als Spiegel angeboten haben: Inwiefern konnte und kann Kirche noch als Impulsgeberin und Hüterin eines geistigen Freiraums Frauen zu gesellschaftlichem Engagement inspirieren?", sagt Witthulz. Die Kirche habe im Leben jeder dieser Frauen immer eine Rolle gespielt. Interessant sei es zu erfahren, wie unterschiedlich aber auch oft sehr ähnlich deren Einfluss auf die Frauen in Deutschland, Polen und Tschechien in Umbruchssituationen war. Und es sei längst überfällig, genauer hinzuschauen. "Meiner Ansicht nach geben wir uns auch 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution noch immer zu wenig Raum und Zeit für das Mitteilen unserer Biografien. Das betrifft das Verständnis zwischen den Generationen von Müttern und Töchtern ebenso wie den Austausch zwischen Gruppen mit spezifisch ost- oder westdeutscher Erfahrung", meint Witthulz.

Kirche als Generatorin von Frauensolidarität

Sie sei zudem der Meinung, dass die evangelische Kirche deutschlandweit das Potential habe, sich zur Generatorin von Frauensolidarität zu machen. Beides brauche man dringender als je zuvor. Das erfordere aber auch, dass die evangelische Kirche mit den tatsächlichen Anforderungen, die an Frauen gestellt werden, Schritt hält, sie nicht bagatellisiert oder gar aus ihren eigenen Haupt- und Ehrenamtsstrukturen ausblendet. Witthulz denkt an die Positionierung zu Gesundheits- und Lebensschutzfragen genauso, wie die Anforderungen der Digitalisierung im Haupt- und Ehrenamt oder die Wahrnehmung veränderter Familienstrukturen.

"Daher wünsche ich mir als Frau der Dritten Generation Ost, dass es der evangelischen Kirche gelingt, das deutsch-deutsche Zusammenwachsen voranzubringen, durch das Loslassen der leider noch immanenten Rollenbilder und Rollenverteilung in ihren eigenen Strukturen", meint die Referentin der EVLKS. Sie sehe Kirche als die Eröffnerin beispielhafter Diskussions- und Freiräume. Christen sollte daran gelegen sein, sich im Zuge der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen entlang des Verständnisses der Nächstenliebe geschlechtergerechten Themen zu stellen und diese selbst mutig in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.

Als Elisabeth Taetow kurz vor dem Bau der Berliner Mauer ihr erstes theologisches Examen an der kirchlichen Hochschule in Berlin-Zehlendorf abschloss, war die heute 84-Jährige in vielerlei Hinsicht ein Sonderling: Theologie studieren in der DDR, das ging schon. Aber man war dann fest gelegt auf künftige Arbeitgeber aus dem Bereich Kirche und Diakonie. Und Frauen durften Anfang der 1960er-Jahre im Osten noch keine Pfarrstellen besetzen. Das änderte erst Heinrich Rathke, von 1971 bis 1984 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und von 1977 bis 1981 Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR, Anfang der 1970er-Jahre.

Geteilte Pfarrstelle ab 1978

Da war Elisabeth Taetow schon lange verheiratet – mit einem Pfarrer. In der Gemeinde bei Schwerin zog das Ehepaar nicht nur vier Kinder groß, Elisabeth arbeitete auch fleißig im Alltagsgeschäft ihres Mannes mit, sodass sie 1978 nach dem Absolvieren ihres zweiten theologischen Examens dann nicht nur gleichwertige Pfarrerin war, sondern auch auf jahrelange praktische Erfahrung in der Gemeindearbeit zurückblicken konnte. Ab 1978 teilte sich das Paar dann sogar eine Pfarrstelle in St. Marien im mecklenburg-vorpommerischen Güstrow, wo Elisabeth Taetow bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1994 hauptamtlich war und dies nach wie vor ehrenamtlich ist.

Bereits seit 1975 pflegt man eine Partnerschaft mit der Kirchengemeinde St. Matthäus in Regensburg. Dass gerade die südlichste westdeutsche Landeskirche Bayern eine Partnerschaft mit der nördlichsten ostdeutschen Landeskirche Mecklenburgs pflegt, hängt mit einer angeblichen persönlichen Freundschaft der beiden einstigen Landesbischöfe sowie verwandtschaftlichen Verbindungen zusammen. Noch heute trifft man sich regelmäßig und pflegt die Beziehungen. "Ende der 1970er-Jahre sah das noch so aus, dass die Regensburger uns Kaffee, Schokolade oder Filzstifte geschickt haben. So etwas gab es bei uns einfach nicht. Und ein West-Osterei schmeckte einfach besser als eines aus dem Osten", erinnert sich Elisabeth Taetow.

Probleme auf beiden Seiten

Nach der Wende wurden die Besuche und die Gelegenheit zum Austausch intensiviert. Und Taetow stellte ernüchternd fest: "Beide Seiten hatten ihre Probleme. Die Westgemeinde mit dem Materialismus, wir mit den sozialistischen Einengungen." Diese äußerten sich auch darin, dass den Taetows immer einen persönlichen Begleiter seitens des Staats an die Seite gestellt wurde. "Ein sozialistischer Seelsorger", lacht sie heute. Die DDR habe immer versucht, das Geschehen in und um die Gemeinde zu kontrollieren. Alle Aktionen, die außerhalb der Kirchenmauern geschahen, mussten angemeldet und genehmigt werden. Mit ihrer "Berliner Schnauze" habe sie es aber immer geschafft, den Druck aus dem Kessel zu nehmen und sich nicht zu stark einschränken zu lassen.

Auch für Sohn Kornelius, der wie die drei anderen Kinder auch keine Jugendweihe mitmachten und dessen Leistungen in der Schule daher von den Lehrern immer etwas schlechter bewertet wurden als bei anderen Kindern, sodass es nicht für das Abitur reichte, fand man eine Lösung. In Potsdam absolvierte er an einer kirchlichen Schule das Abitur, das wiederum nicht für eine Beschäftigung in einem "volksnahen Betrieb", sondern nur für das Studium der Kirchenmusik und der Theologie befähigte. Letzteres nahm Kornelius Taetow dann auf. Heute ist er Regionalpastor in der Nordkirche.

Als Referent für Gemeindeentwicklung Landeskirchenamt der ELKB gehört auch das Thema "Mission" zum Arbeitsbereich von Kirchenrat Michael Wolf. Wie es im Westen mit dem Ankommen von Menschen geklappt hat, die in der DDR keinerlei Berührung mit dem Glauben hatten, beurteilt er so: "Ich befürchte, mittlerweile gibt es genauso viele im Westen aufgewachsene Menschen, die keinen Bezug zum christlichen Glauben haben. Interessant ist ja, dass die mitteldeutsche Kirche die erste deutsche Landeskirche war, die mit den Erprobungsräumen begonnen hat. Insofern ist der Osten auch kirchlicher Impulsgeber."

Die bayerische evangelische Landessynode habe in einem Beschluss die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation als Schwerpunktthema der Zukunft identifiziert. Das sei ein starker Impuls gerade im Bereich christliche Sozialisation, zum Beispiel mit evangelischen Kindertagesstätten oder im Bereich Kirche mit Kindern zu investieren.

Große Nachfrage

Die Nachfrage am Ausleihen der Ausstellung sei groß, ergänzt Birgit Keitel. Viele wollten aber in ihren Dekanaten erst den Herbst abwarten um größere Projekte zu planen. Als Ergebnis des "Beschnupperns" sei ein regelmäßiger E-Mail-Verkehr zwischen Sachsen und Bayern entstanden. "Ein Satz von Kathrin Pflicke, der Leiterin der Frauenarbeit der evangelischen Landeskirche in Sachsen wird mir immer im Gedächtnis bleiben: Sie lebte bisher in zwei Staaten ohne umziehen zu müssen", meint Keitel. Diese Aussage drücke auf humorvolle Weise Wirklichkeiten aus, die wir in der Tragweite wirklich hören sollten.

INFO: FRAUEN LEBEN DEMOKRATIE lautet der Titel einer virtuellen Ausstellung, die evangelische Frauen aus Sachsen initiiert haben, um einen Ost-West-Dialog anzuregen. Die Ausstellung porträtiert zehn Frauen verschiedenen Alters aus Sachsen, Thüringen, Polen und Tschechien in ihren vielfältigen Rollen zur Zeit des Systemwechsels 1989/90 und erzählt nach, welche Freiräume die Kirchen zu gesellschaftlichem und politischem Engagement boten. Die Frauenbiographien, in denen Zeitgeschichte zu erleben ist, können auch anregen, eigene Lebensumstände zu reflektieren. Die Ausstellung kann unter https://frauenlebendemokratie.de abgerufen werden und eignet sich sowohl für den individuellen Besuch als auch für einen gemeinsamen Besuch in der Gruppe. Die Biographien der porträtierten Frauen sind auch auf Roll-ups bei der EVLKS ausleihbar. Die Reise der bayerischen Dekanatsfrauen nach Erfurt und Leipzig ist vom 9. bis 12. September geplant. Mehr Informationen unter www.afg-elkb.de/dekanatsfrauenbeauftragte.