Mehrere Jahrzehnte tat sich die bayerische evangelische Landeskirche mit einem ihrer profiliertesten Köpfe schwer: Wilhelm Alois Freiherr von Pechmann (1859-1948) gilt nicht nur als einer der Verfassungsväter der Landeskirche, er war auch entschiedener Gegner des NS-Regimes.

In dieser Rolle ging er sogar auf Distanz zum damaligen Landesbischof Hans Meiser (1881-1956) - und letztlich auch zu "seiner" Kirche: 1946 konvertierte er zum Katholizismus. Am 10. Februar 1948 starb Pechmann in München. Erst in den 1990er-Jahren wurde Pechmanns Wirken vor und während der NS-Zeit allmählich gewürdigt.

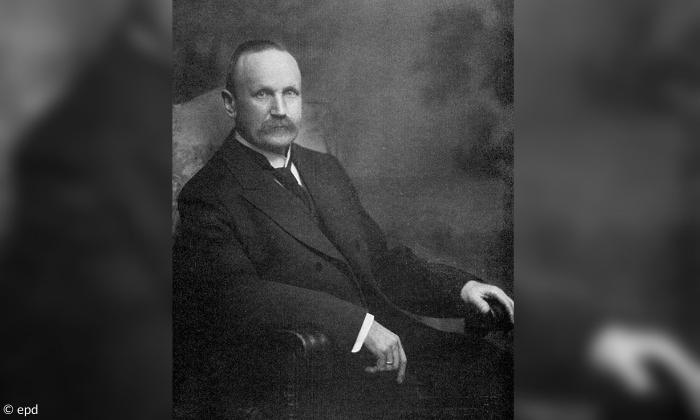

Wilhelm Alois Freiherr von Pechmann

Dass der am 10. Juni 1859 in Memmingen geborene Pechmann, der einer alten bayerischen Adelsfamilie entstammte, einmal zur Opposition oder gar zur Widerstandsbewegung gezählt würde, war nicht vorherzusehen. Er war studierter Jurist und wurde 1898 Direktor der Bayerischen Handelsbank in München.

In seiner politischen Einstellung war Pechmann, wie damals viele seines Standes, zunächst ein überzeugter, deutschnationaler Monarchist und stand der Weimarer Republik sehr skeptisch gegenüber. In diesen Kreisen liebäugelten am Anfang einige mit den Nazis - doch Pechmann war schon früh einer ihrer entschiedensten Gegner.

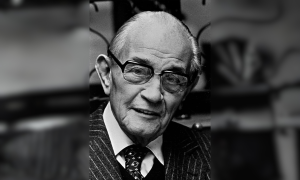

Pechmann zu Zeiten der Weimarer Republik

Ehe die Nationalsozialisten 1933 die Macht an sich rissen, machte Pechmann im Königreich Bayern und in der jungen Weimarer Republik Karriere in der Landeskirche. 1901 wurde er in die Bayerische Generalsynode berufen, im Jahre 1909 wäre er dann beinahe in das damals höchste Amt gewählt worden - zum Präsidenten des Oberkonsistoriums, also faktisch Landesbischof.

Doch er war nun einmal Jurist und nicht Theologe. Von 1919 bis 1922 war er als erster gewählter Präsident der Landessynode maßgeblich an der Ausarbeitung der Kirchenverfassung beteiligt, die zwischen 1920 und 1970 durch alle Krisen Bestand hatte.

Die Nazi-Bewegung und die Deutsche Evangelische Kirche

Für Pechmann war die Nazi-Bewegung schon früh der "Ausdruck einer heillos verwirrten Zeit". Kurz nach der Machtergreifung Hitlers ging er im Alter von 74 Jahren in aktiven Widerstand zum NS-Regime und setzte sich öffentlich für die verfolgten und bedrängten Juden ein. Ostern 1934 trat er aus der faktisch gleichgeschalteten Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) aus, 1936 erhielt er seine Mitgliedskarte der "Bekennenden Kirche" (BK).

Er tat dies aber nicht im Stillen - er protestierte lautstark und warf der evangelischen Kirche vor, zu dem von den Nazis verübten Unrecht gegen "ungezählte 'nichtarische' Herzen und Häuser" zu schweigen, heißt es in einem Brief.

Pechmann versuchte vor allem die Kirchenleitung zu einem deutlicheren Widerstand gegen die mörderische NS-Rassenpolitik zu bewegen. Immer wieder schrieb er beschwörende Briefe an den damaligen bayerischen Landesbischof Hans Meiser. Dabei beklagte Pechmann die "unfassbare Engherzigkeit" und "Kurzsichtigkeit" seiner lutherischen Mitchristen.

Nach der Reichspogromnacht 1938 forderte er die lutherische Kirchenleitung zu Protesten auf. Leidenschaftlich stritt er sich mit Meiser über die Frage, ob Pfarrer einen Treueeid auf Hitler leisten sollten - Meiser hatte sich davon ein besseres Verhältnis zwischen Kirche und Staat erhofft.

Pechmanns Wechsel zur katholischen Kirche

Kurz vor seinem Tode konvertierte Pechmann 1946 "nicht leichten Herzens, aber dem unausweichlichen Zwang des Gewissens folgend" zur katholischen Kirche, weil sie sich deutlicher dem NS-Staat widersetzt habe. Für seine ursprüngliche Kirche wurde der unbeugsame Freiherr schnell zur "Unperson", zu seinem Begräbnis in München 1948 kam kein evangelischer Theologe.

Meiser schrieb an Pechmanns nach wie vor evangelische Tochter Hildegard, dass es ihm "die Umstände" nicht gestattet hätten, "zu der Bestattung ihres Herrn Vater zu erscheinen und an seinem Grab zu sprechen, wie ich es mir sonst nicht hätte nehmen lassen".

Trotz aller Differenzen: Das Wertschätzende war in der Korrespondenz zwischen Pechmann und Meiser immer herauszulesen. Und so schreibt Meiser in seinem Kondolenzschreiben an die Familie: "Niemand kann ihm das Zeugnis verweigern, daß er ritterlich und männlich für sie (sc. die Kirche) eingetreten ist (...)"

Die 1990er Jahre

Gleichwohl blieb Pechmanns Wirken lange unbekannt. Erst in den 1990er-Jahren holte der damalige Synodalpräsident Dieter Haack seinen Vorgänger Pechmann aus dem Dunkel der Kirchengeschichte. 1998 benannte die Augustana-Hochschule ihr Hörsaalgebäude nach ihm, 2000 wurde im Englischen Garten ein Weg nach ihm benannt.

Seit 2008 vergibt die Landeskirche ihren Wilhelm-Freiherr-von-Pechmann-Preis. Mit der Auszeichnung soll an Pechmanns "besondere Verdienste um Humanität, Christentum und Kirchlichkeit in den Jahren vor, während und nach dem 'Dritten Reich' erinnert" werden. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen, die sich dem Thema Zivilcourage in historisch-wissenschaftlicher Forschung oder in der Bildungsarbeit widmen.

Kommentare

Diskutiere jetzt mit und verfasse einen Kommentar.

Teile Deine Meinung mit anderen Mitgliedern aus der Sonntagsblatt-Community.

Anmelden

Wilhelm Freiherr von…

Wilhelm Freiherr von Pechmann war wirklich ein Visionär. Er hatte - auch geprägt durch seinen langjährigen Gemeindepfarrer August Raubach, der der Unasancta-Bewegung angehörte - eine ökumenische Zukunftsvision unter dem Dach der katholischen Kirche statt einer lutherischen Restauration, wie Meiser sie durchsetzte. August Raubach war übrigens der einzige evangelische Pfarrer, der bei der Beerdigung durch Kardinal Faulhaber anwesend war.